たとえば「ミミウイルス」「パンドラウイルス」「ピトウイルス」などで、体の大きさは数百ナノメートル以上、持っている遺伝子も数百個という、まるで細菌のような複雑さを持っています。

中でも2018年に見つかった「ツパンウイルス」には、0.55〜1.85μmもの尾がついていました。

でもこれまで巨大ウイルスは、主に陸や淡水に住むアメーバなどを感染先としており、海の中の植物プランクトンに感染する例はほとんど知られていませんでした。

これは大きな盲点となり得ます。

なぜなら、海は地球の「呼吸」を支える場所。

植物プランクトンは光合成によって酸素を生み出し、二酸化炭素を吸収しています。

そして、このプランクトンにウイルスが感染すると、大量に死んでしまうこともあります。

こうした感染が、地球の炭素の流れや気候にまで影響しているかもしれないのです。

ところが、実際に植物プランクトンに感染するウイルスがどんな姿なのか、詳しく調べられたことはまだほとんどありません。

特に、赤潮(海が赤くにごる現象)の原因にもなる「渦鞭毛藻(うずべんもうそう)」というグループについては、巨大ウイルスの報告はほんのわずかしかありませんでした。

そこで今回、アメリカ・ハワイ大学の研究チームが動きました。

研究者たちは、北太平洋のハワイ近くの海から植物プランクトンの仲間「Pelagodinium(ペラゴディニウム)」を取り出し、実験室で育てていました。

そしてその培養液の中から、新たなウイルス「PelV-1」を発見したのです。チームはこのウイルスの姿や性質をくわしく調べはじめました。

そのウイルスはエネルギーを作る遺伝子を持っていた

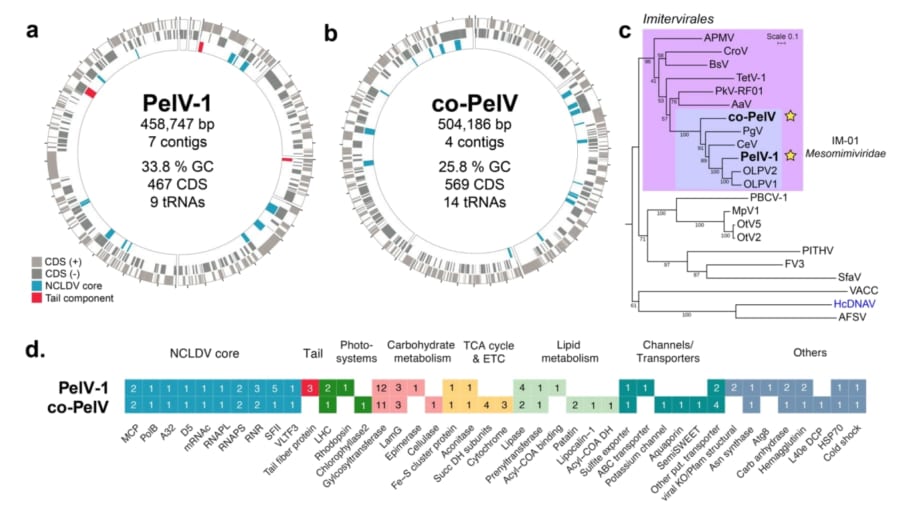

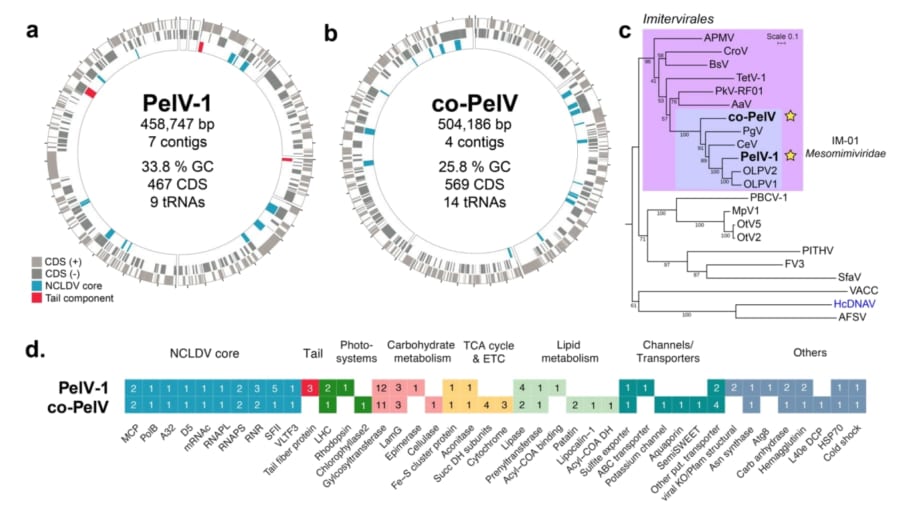

そのウイルスはエネルギーを作る遺伝子を持っていた / 図は今回発見された巨大ウイルス「PelV-1」と、同時に見つかったもうひとつのウイルス「co-PelV」の遺伝子や特徴がわかりやすくまとめられています。 まず(パネルaとb)では、それぞれのウイルスの「遺伝子の地図」が示されています。遺伝子というのは、生き物の体を作るための設計図のようなもので、この地図は丸い形をしていて、ぐるっと一周するとウイルスのDNA全体になります。PelV-1には467個、co-PelVには569個の遺伝子があり、地図上ではそれぞれの遺伝子が小さな四角いマークとして描かれています。青く色がついているのが、巨大ウイルスに共通の「基本的な遺伝子」です。赤色で示されているのは、PelV-1にある特別な「しっぽ」に関係する遺伝子です。この赤い遺伝子はPelV-1だけにあり、co-PelVにはありません。 次に(パネルc)は、PelV-1とco-PelVがどのような仲間に属しているかを示した「ウイルスの系統樹」です。これは、ウイルス同士がどのような親戚関係なのかを表した図です。この図を見ると、PelV-1とco-PelVは「Mesomimiviridae(メソミミウイルス科)」というグループに属していることが分かります。このグループには、ほかにも「藻類(海の植物)に感染する大きなウイルス」が含まれていて、PelV-1やco-PelVも同じ仲間であることがわかります。また、以前発見された、別の藻類に感染する巨大ウイルス(たとえば「PgV」など)もこの近くにいて、共通の祖先から進化してきたことがうかがえます。 最後に(パネルd)では、PelV-1とco-PelVが持っている重要な遺伝子の種類を一覧でまとめています。例えば、両方のウイルスにはエネルギーをつくるために必要な遺伝子や、光を吸収するための遺伝子があり、それらが生きるのに役立っていると考えられています。PelV-1には特に「しっぽ」を作るための遺伝子があり、co-PelVには代わりに植物の細胞壁を壊す「セルラーゼ」という酵素の遺伝子があります。これらの遺伝子を使って、ウイルスは感染した相手のプランクトン細胞の中で、自分たちに都合の良い環境を作り出すことができるかもしれません。このように図はふたつの新しいウイルスがどのような特徴を持ち、どんな仲間なのかを示しており、ウイルスは単純で小さいだけの存在ではなく、実はとても複雑で多様な能力を秘めていること/Credit:A dinoflagellate-infecting giant virus with a micron-length tail

そのウイルスはエネルギーを作る遺伝子を持っていた / 図は今回発見された巨大ウイルス「PelV-1」と、同時に見つかったもうひとつのウイルス「co-PelV」の遺伝子や特徴がわかりやすくまとめられています。 まず(パネルaとb)では、それぞれのウイルスの「遺伝子の地図」が示されています。遺伝子というのは、生き物の体を作るための設計図のようなもので、この地図は丸い形をしていて、ぐるっと一周するとウイルスのDNA全体になります。PelV-1には467個、co-PelVには569個の遺伝子があり、地図上ではそれぞれの遺伝子が小さな四角いマークとして描かれています。青く色がついているのが、巨大ウイルスに共通の「基本的な遺伝子」です。赤色で示されているのは、PelV-1にある特別な「しっぽ」に関係する遺伝子です。この赤い遺伝子はPelV-1だけにあり、co-PelVにはありません。 次に(パネルc)は、PelV-1とco-PelVがどのような仲間に属しているかを示した「ウイルスの系統樹」です。これは、ウイルス同士がどのような親戚関係なのかを表した図です。この図を見ると、PelV-1とco-PelVは「Mesomimiviridae(メソミミウイルス科)」というグループに属していることが分かります。このグループには、ほかにも「藻類(海の植物)に感染する大きなウイルス」が含まれていて、PelV-1やco-PelVも同じ仲間であることがわかります。また、以前発見された、別の藻類に感染する巨大ウイルス(たとえば「PgV」など)もこの近くにいて、共通の祖先から進化してきたことがうかがえます。 最後に(パネルd)では、PelV-1とco-PelVが持っている重要な遺伝子の種類を一覧でまとめています。例えば、両方のウイルスにはエネルギーをつくるために必要な遺伝子や、光を吸収するための遺伝子があり、それらが生きるのに役立っていると考えられています。PelV-1には特に「しっぽ」を作るための遺伝子があり、co-PelVには代わりに植物の細胞壁を壊す「セルラーゼ」という酵素の遺伝子があります。これらの遺伝子を使って、ウイルスは感染した相手のプランクトン細胞の中で、自分たちに都合の良い環境を作り出すことができるかもしれません。このように図はふたつの新しいウイルスがどのような特徴を持ち、どんな仲間なのかを示しており、ウイルスは単純で小さいだけの存在ではなく、実はとても複雑で多様な能力を秘めていること/Credit:A dinoflagellate-infecting giant virus with a micron-length tail