元来1970年代までの長野県では、保存食依存による塩分摂取量が多かったために、動脈硬化を原因とする脳血管疾患などの死亡率が高かった。

当時の知事がこのような死亡率の高さを反省して、長野県独自の「保健補導員」(保健指導員)制度を作り、文字通り草の根の保健運動を展開してきた。日本一長寿県になったのは、この運動が定着して20年が経過した頃からである。それにより県民の健康知識が増えて、健康診断の受診率も上がり、日本一長寿県になったというシナリオを講義で紹介した。

ピンピンコロリ

そして、長野県発祥と言われるピンピンコロリ(PPK)運動もまた、「保健補導員」制度が機能していることとは無関係ではない。これは「げ」(減塩)、「ん」(運動)、「き」(禁煙)を意味する(図5)。

図5 ピンピンコロリの「げんき」 (出典)放送大学の講義で使ったテロップ

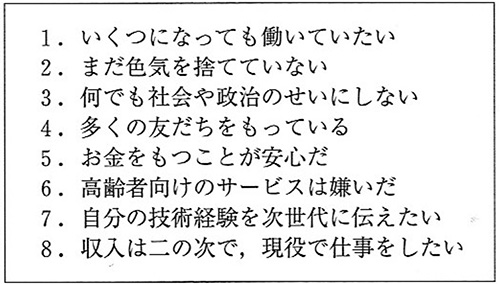

行政による「保健補導員」制度の機能、高齢者の就業率の高さ、学習意欲の高さ、それらを媒介とした家族以外の人間関係の豊かさなどが相乗作用して、独自の日本一長寿県のライフスタイルが検出できた。それが表3である。

表3 高齢者が好む社会参加のライフスタイル (出典)金子、2011:215.

無気力から自由になる

表3は、私が日本一長寿県としての沖縄県と長野県について3年がかりでの研究を通して、まとめたライフスタイルである。基本的には高齢者の「自立志向」が軸となっており、外出する、人との関係をいくつか維持する、自らの「得意」を次世代に伝えるなどが主内容になっている。

これもまた中盤で引用したボーボワールの『老い』で繰り返されている「あらゆる面において有害である無気力から自分を守るには、老人は活動をもち続ける」(ボーボワール、前掲上巻:313)ことにも強く関連する。

何よりも無為と孤独を避けることが、ピンピンコロリへの近道と心得たい。

【参照文献】

有吉佐和子,1972,『恍惚の人』 新潮社. 石川達三,1956,『四十八歳の抵抗』新潮社 伊藤整,1968=1983,『変容』岩波書店. 金子勇,1998,『高齢社会とあなた』日本放送出版協会. 金子勇編,2011,『高齢者の生活保障』放送大学教育振興会. Simone de Beauvoir,1970,La Vieillesse, Éditions Galimard,(=1972 朝吹三吉訳『老い』(上下) 人文書院