その点、天然資源ではほぼ一貫して輸入超過の中核ヨーロッパが財全体の貿易赤字で世界GDPの2%台前半まででとどまっていたのは、工業製品輸出で世界GDPの1.5~3.0%の黒字を稼いでいたからだと納得できます。

とは言え、中核ヨーロッパは財全体の貿易収支は比率として小さくても一貫して赤字だったのに、なぜ19世紀を通じて一貫して世界中に対外純資産を築くことができたのかという疑問は残ります。

その答えは「アフリカ原産」の黒人奴隷をカリブ海諸島や北米大陸に持ちこむ仲介貿易の利益であり、それにともなう金融サービスの利益だったと考えるのが妥当でしょう。

さらにアメリカでは、まだ機械制工場生産が本格化していなかった1810年代にも、1840~50年代にも対外純資産を築いています。

それが1860年代以降いったんなくなるのは、奴隷解放以前は黒人奴隷の担保価値を利用して対外純資産も築いたし、南部の黒人奴隷が南北戦争の結果無償解放されてしまったので、対外純資産も対外純債務に転落したのだと考えれば、納得できます。

黒人奴隷の資産価値は凄まじく高かった

黒人奴隷にそれほど大きな資産価値があったのかとご不審の向きもいらっしゃると思います。ところが、アメリカで強制労働に従事していた黒人奴隷の価値は、異常と言ってもおかしくないほど大きかったのです。

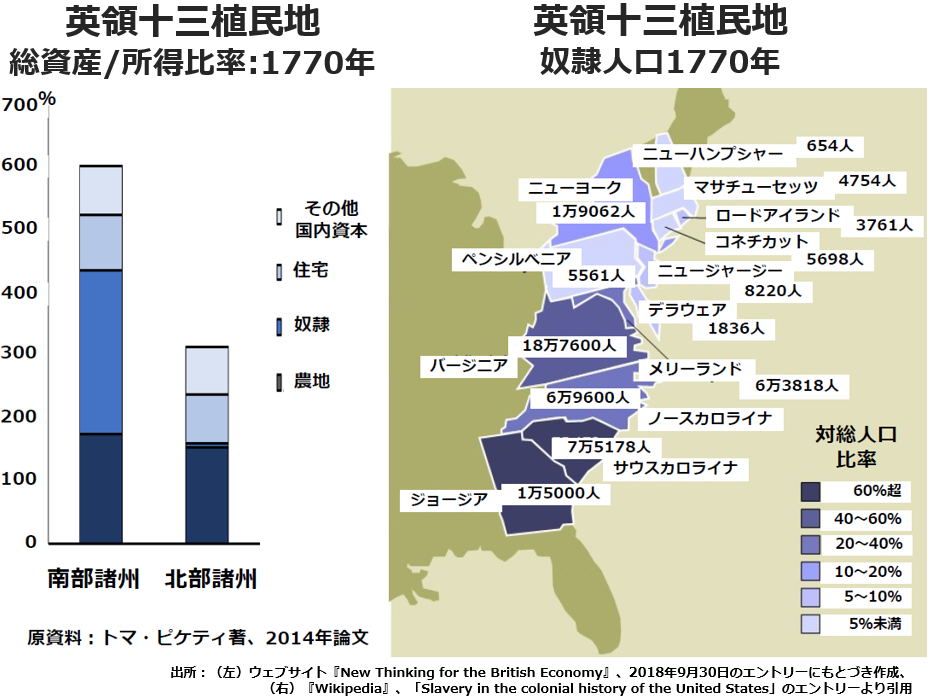

まず、次の2枚組グラフの左側をご覧ください。

独立戦争直前の1770年のデータですから、南部諸州、北部諸州と呼ぶのは正確ではありませんが、南部とはバージニア、ノースカロライナ、サウスカロライナ、ジョージアの4植民地のことです。

そしてバージニアの北に隣接するメリーランドから北側の9植民地は北部ということになります。この当時で国民総資産が年間所得の約3倍に達していたのは、かなり裕福な地域だったことを示しています。

それにしても驚くべきは、当時南部4植民地が年収の約6倍という莫大な総資産を保有していて、北部との差はほぼ全部奴隷を大勢所有しているか、そうでないかにかかっていたという事実です。