中核ヨーロッパとは、主として西欧(イギリス、フランス、オランダ、ドイツ)と南欧(スペイン、ポルトガル、イタリア)の植民地開拓競争に積極的に参加した国々のことです。

中核ヨーロッパとは、主として西欧(イギリス、フランス、オランダ、ドイツ)と南欧(スペイン、ポルトガル、イタリア)の植民地開拓競争に積極的に参加した国々のことです。

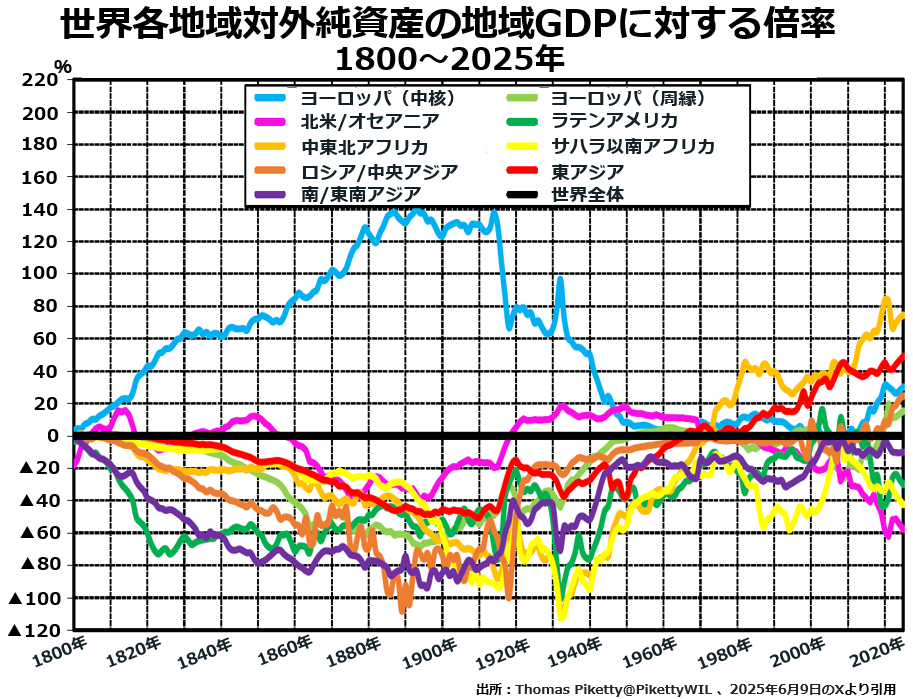

19世紀全体から20世紀前半までは、ほとんど中核ヨーロッパだけが対外純資産を持ち、しかも1880~1915年には対外純資産が地域GDPの約1.4倍となっていました。

そして、この時期に中核ヨーロッパ以外で対外純資産がプラスになったのは、ナポレオン戦争直後、南北戦争直前、そして1920年以降の北米/オセアニアだけです。当時の経済規模から見れば、北米/オセアニアとは事実上アメリカ1国と言っても差し支えないほどアメリカだけが突出していました。

このグラフの共同作成者のひとり、トマ・ピケティは次の2枚組グラフも作成して、「この中核ヨーロッパへの富の集中は、ヨーロッパ列強が宗主国の地位を利用して、自国が提供する工業製品の価格を高く、植民地から輸入する一次産品や天然資源の価格を安く設定したことから来ている」と結論しました。

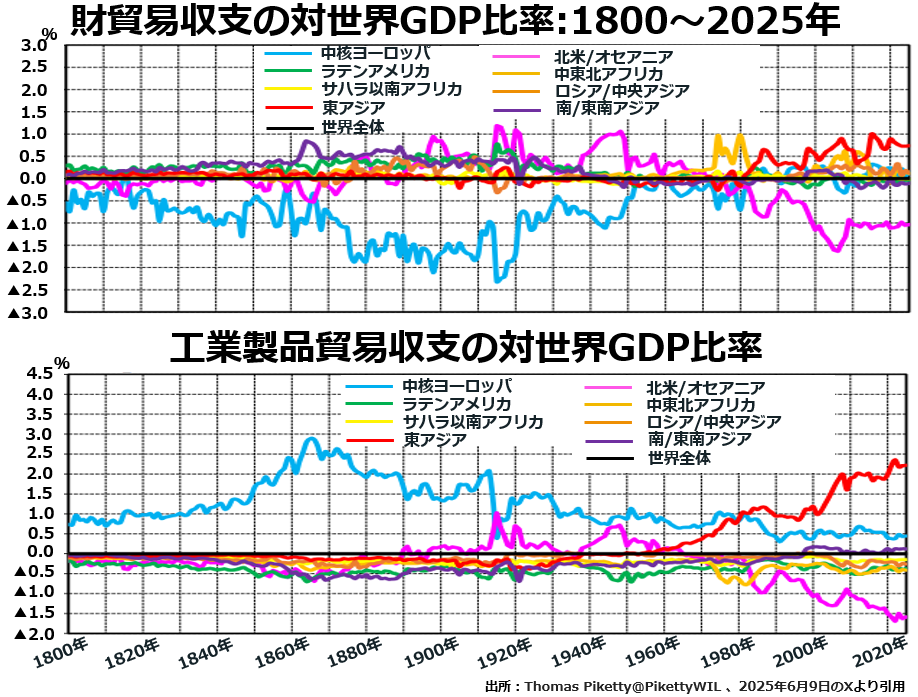

鉱物などの天然資源、農林水産物などの一次産品をふくめて貿易収支を算出すると、中核ヨーロッパ諸国は常に、しかもかなり大幅な赤字になっていたのです。

中核ヨーロッパは、工業製品だけの貿易収支に限定するとほぼ一貫して黒字ですが、アメリカで南北戦争が終わった1860年代半ばには早くもピークを打って、その後はなだらかな下げ基調が続いています。

中核ヨーロッパに代わって工業製品輸出で富を築いたのは1890~1920年代と1940~60年代のアメリカを中心とする北米/オセアニアと、1960年代以降の日本を中心とする東アジア諸国でした。

アメリカを中心とする北米/オセアニアが工業製品ではっきり黒字を出していたのは、1910~30年代と、1940年代後半から1960年までという意外に短い期間だったのです。

天然資源の豊富なカナダやオーストラリアが資源輸出中心で工業化が遅れたという要因もありますが、むしろ、そもそもアメリカはあまり世界市場で稼げる工業製品を量産できなかったという見方にも説得力があります。