B-29の積載能力と「焼夷弾」戦略

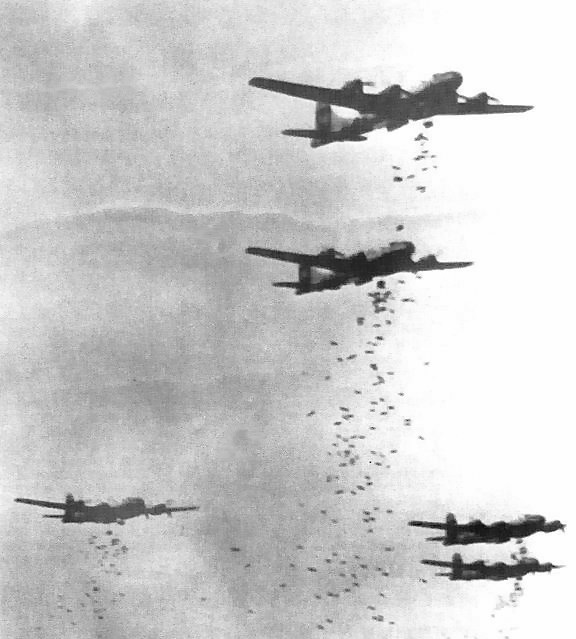

B-29の積載能力は約9トン。終戦までにのべ3万3,000機が日本本土に出撃したとされます。単純計算では、投下総量は最大でも30万トン程度。欧州と比較すれば依然として限定的な規模にとどまります。

この制約のなか、米太平洋艦隊司令長官ニミッツは日本の都市構造に着目します。木造住宅が密集していた日本においては、通常の爆弾ではなく、都市焼失を主目的とした焼夷弾の方がはるかに効果的である──その判断は、のちに東京大空襲などで実証されました。

図3 B-29による日本本土空襲

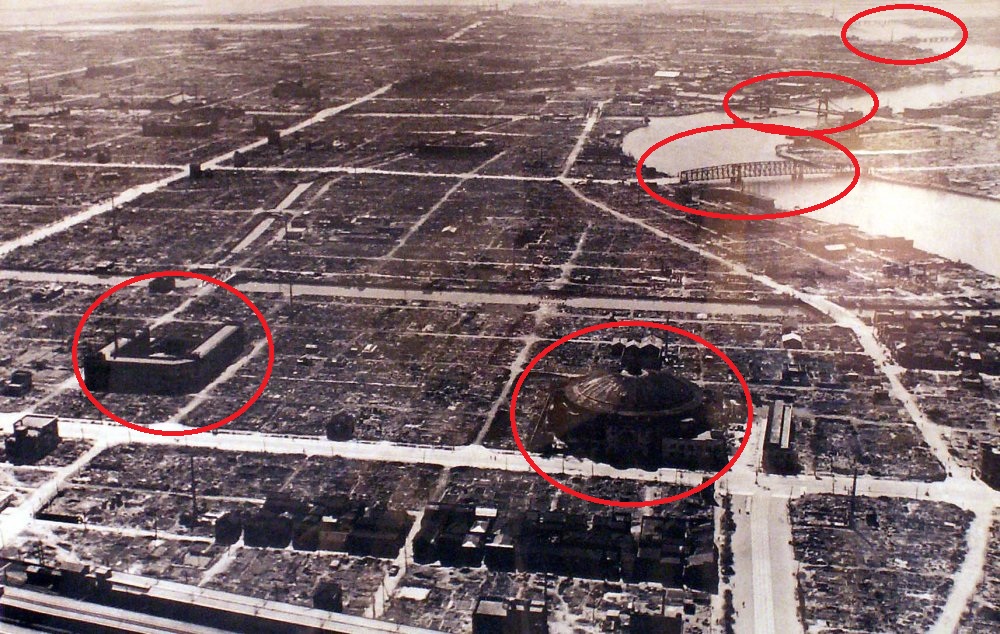

この爆弾の効果は絶大で、結果的に日本の(焼失)家屋の割合はドイツと同レベルに達しました。このことは、ニミッツの先見性を見事に証明していると言えるでしょう。

しかし、これは裏返せば、日本では鉄道や橋梁といったインフラに対する打撃は限定的であった、ということでもあります。ドイツにおいては、こうしたインフラ破壊が戦争終結を早める決定的要因となっただけに、極めて対照的です。

図4 東京大空襲

ジャングレコ氏の『Hell to Pay』──日本“勝利”の一つのかたち

本題に移りましょう。

日本が“勝利”するシナリオの中で、最も有名だと思われるのは、アメリカ人ジャングレコ氏による著書『とてつもない報い(Hell to Pay)』だと思います。残念ながら邦訳はなく、日本国内での知名度は限定的です。

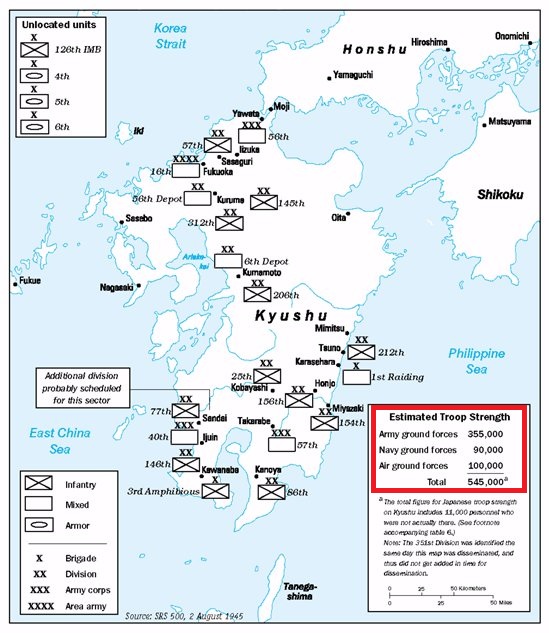

彼の得た結論は、これまでに述べたような理由から、昭和20年「本土決戦」においては、日米両軍とも多数が死傷する消耗戦に陥り、日本上陸は極めて困難だというものです。

なお、氏はソ連の北海道上陸は輸送能力の不足などの理由により不可能だったとしています。

このことは、簡易的なシミュレーションで確認することも可能です。

前回の記事で紹介したように、日本軍は本土決戦「決号作戦」の予定地である九州に、1945年8月の時点で50万人を超える兵力を集結させていました。

図5 九州に50万人を超える日本軍が集結