DKosig/iStock

前回の記事でも紹介したように、もし1945(昭和20)年8月15日に玉音放送が中止されていれば、日本は「本土決戦」へと進み、一定の条件下では“日本側の勝利”もあり得た──そう主張するシナリオは複数存在しています。

当初、私はこうした見解に懐疑的でした。しかし、調査と資料にあたるうちに、このような見方を完全に否定するのはむしろ非学問的ではないか、と思うようになりました。

この記事では、前回触れたリチャード・B・フランク氏の「アジア・太平洋戦争の終結―新たな局面―」に加え、アメリカの軍事史家ジャングレコ氏の著作を取り上げつつ、「本土決戦」という仮想戦記について考えてみたいと思います。

重要な前提となるのは、1945年6月に終結した沖縄戦です。

なぜ日本への爆弾量はドイツの十分の一だったのか

日本に投下された爆弾量は、不思議なことにドイツより1桁少ない。前回はその理由を説明していなかったのですが、AIに聞けば話は簡単です。

沖縄戦は、米軍が当初4日間で終わると豪語していたにも関わらず、約3か月に及ぶ激戦となりました。日本軍は本土決戦に備え、沖縄を持久戦の場として利用したため、戦闘が長期化したのです。

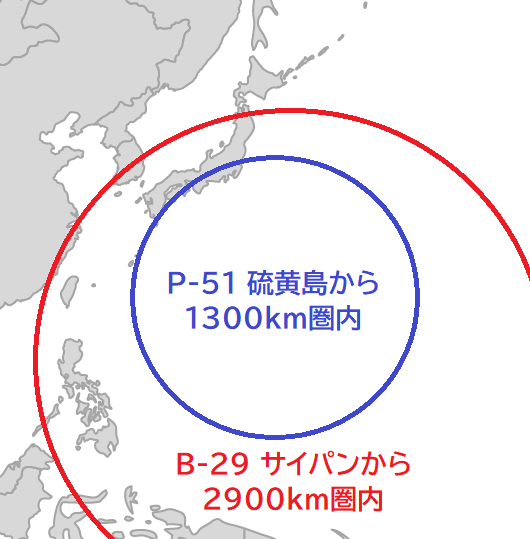

このため、日本本土への空爆は主にサイパンから発進するB-29爆撃機に依存していました。この機体は長距離飛行が可能であり、事実上、日本専用の「戦略爆撃機」でした。

図1 米軍による空襲の開始

本格的な空襲が始まるのは、1945年3月に硫黄島を制圧した後、護衛戦闘機P-51が使用可能になって以降のことです。しかし、B-29の驚異的な航続距離をもってしても、日本本土は性能の限界に近かったのです。

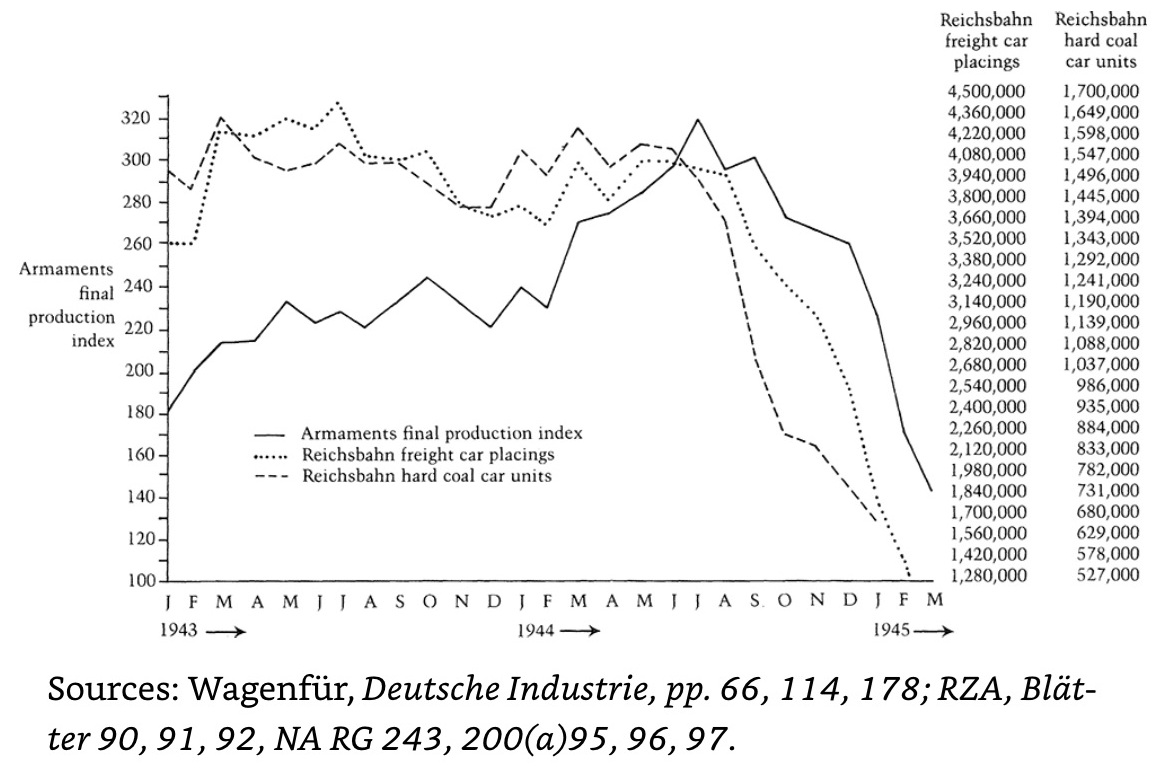

一方、ヨーロッパ戦線では、米軍はイギリス本土の基地を活用し、B-17やB-24などの中距離爆撃機を多数投入。英国空軍も加わって、ドイツの都市・軍需施設・鉄道網を集中的に攻撃しました。その結果、物資輸送に必須となる石炭鉄道が機能不全に陥り、燃料が欠乏したドイツは戦争遂行能力を喪失しました。

図2 ドイツの石炭輸送量