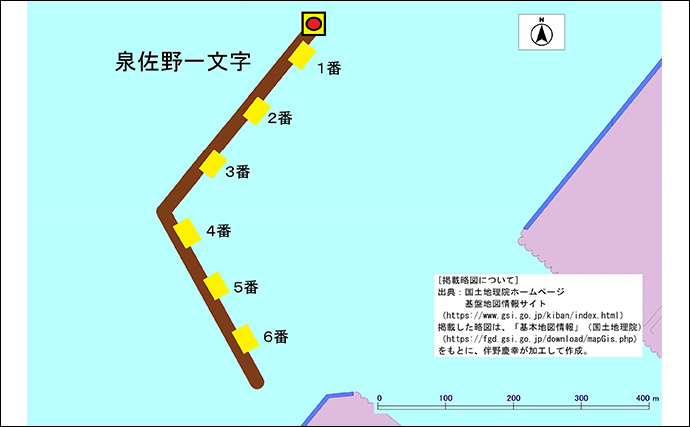

なお、泉佐野一文字の形状と船着場などは略図のとおりだが、詳しい解説は、以前の投稿「大阪湾の沖波止紹介:岸和田&泉佐野一文字 都市近郊でアクセス良好」をご覧いただきたい。

また、乗船手続きやライフジャケット規格に関する主な注意事項などは、葵渡船のホームページの「お知らせ」に掲載されているので事前に確認しておいてほしい。

泉佐野一文字拡大図(提供:TSURINEWSライター・伴野慶幸)

泉佐野一文字拡大図(提供:TSURINEWSライター・伴野慶幸)サビキ釣りのタックル

北端の赤灯台の一角に釣り座を構える理由は、そこが竿下サビキ釣りでノマセ釣りの活きエサとなる小アジと、引きの面だけでなく食味の面でも魅力的な中型アジの釣果があがる可能性が高いからだ。

赤灯台周りが一級ポイント(提供:TSURINEWSライター・伴野慶幸)

赤灯台周りが一級ポイント(提供:TSURINEWSライター・伴野慶幸)竿下サビキ釣りのタックルは、磯竿5号5.4mに、ミチイト4号を巻いた両軸リールをセット。撒き餌カゴはサビキの上下それぞれに付けるダブル方式とし、上カゴとサビキの間にクッションゴムを介する。サビキは白色のケイムラタイプのスキンで、ハリスは2号を選択した。

タナは底ギリギリをわずかに切るイメージで、置き竿にしてアタリを待つ。釣行日当日は時期的に小サバの大群が上層に群れていて、そこをかわして下の撒き餌カゴを海底に着底させる必要性が高いことから、下カゴは重めの15号を選択。

輪状にミチイトが出るスピニングリールではなく、ストレートかつスムーズにミチイトが出る両軸リールとの組み合わせで、落下速度を速める工夫を施しているのがタックルに対する私のこだわりだ。

竿下サビキ釣りのの様子(提供:TSURINEWSライター・伴野慶幸)

竿下サビキ釣りのの様子(提供:TSURINEWSライター・伴野慶幸)

周囲と連携でアジ連発

4:50頃から釣り始めると、早速隣の釣り人が小アジを釣った。それを見た私は同じ方向・同じ距離にサビキを落とし入れると、私にも小アジが掛かった。

私の周りの釣り人3人も私と同様に長い磯竿で臨んでいて、私達4人は同じ方向・同じ距離にサビキを落とし入れる共闘状態を形成。