ただリービットの時代はまだ観測精度が低く、天の川銀河内のセファイド変光星の距離自体も測定できていなかったので、彼女の発見を利用してマゼラン雲までの距離を正確に測るということ自体はまだできませんでした。

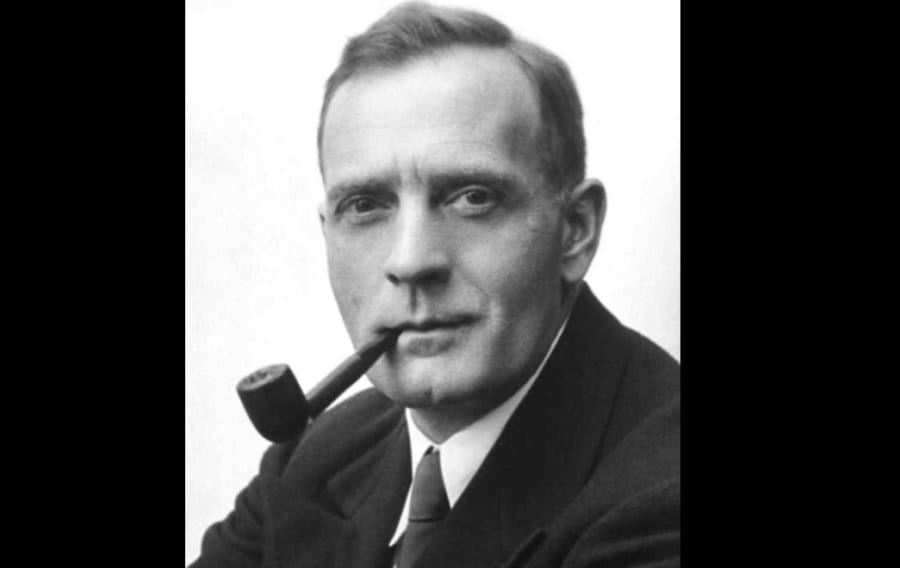

この発見から、遠い星の距離の測定に初めて成功したのは世界一有名な宇宙望遠鏡の名前にもなっているアメリカの天文学者エドウィン・ハッブルです。

ちなみにハッブルは星雲が遠い宇宙にある別の銀河だという説を支持していました。

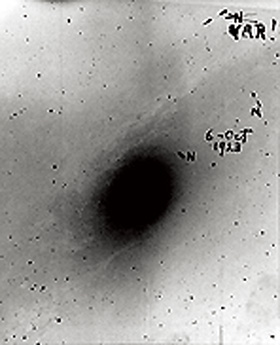

1923年頃、ハッブルは繰り返し繰り返し「M31アンドロメダ星雲(この時点ではまだ星雲だと考えられていた)」の撮影を行っていました。

ある日、彼は天候が良かったので少し露光時間を伸ばしてアンドロメダ星雲を撮影してみました。すると写真の中に明るく輝く星が映っていたのです。

彼は最初それを「新星」だと考えました。しかし他の写真と見比べたところ、それがセファイド変光星であることに気づいたのです。

星雲の中にセファイド変光星を発見したということは、リービットの研究を使えば、その星雲との距離を測ることができます。

ハッブルの時代には、観測技術はかなり発展しており「視差法」(年周視差)などから正確に天の川銀河内のセファイド変光星の距離(数百光年)が測定されていました。

ハッブルは観測データとリービットの研究データ、そして自身が撮影したアンドロメダ星雲を比較してその距離を計算してみました。