アンドロメダという天体について、「アンドロメダ大星雲」と「アンドロメダ銀河」という二通りの呼び方を聞いたことがあると思います。

そのためアンドロメダには大星雲と銀河が、それぞれあるんじゃないかと勘違いしている人もいるかもしれません。

しかし、この2つは同じ1つの天体を指しています。

星雲と銀河。この2つはまるで違う天体なのに、なぜ混同して呼ばれているのでしょう? 今回はその理由を壮大な天文学の歴史を通して解説していきます。

目次

- すべての始まり 星雲を記録したメシエ・カタログ

- 天の川銀河の発見と宇宙の形

- 星雲か? 銀河か? 初めて渦巻銀河をスケッチしたロス伯爵

- 宇宙はどこまで広いのか?銀河間の距離測定法の発見

すべての始まり 星雲を記録したメシエ・カタログ

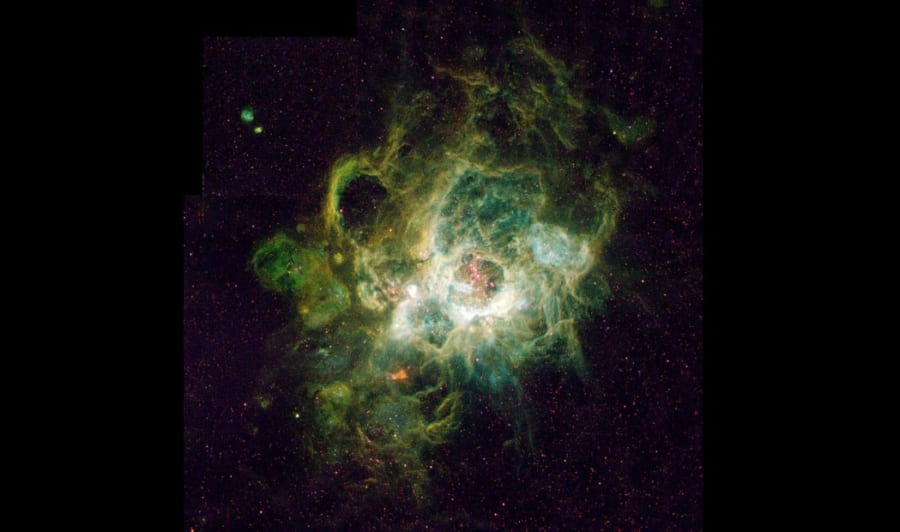

星雲は、星間ガスや宇宙塵が集まってできた、その名の通り宇宙に浮かぶ雲のような天体です。

古代の天文学者たちは肉眼でこの天体を発見し、「ネビュラ:Nebula」(星雲の英名。語源はラテン語で霧・雲を表す単語「nebura」)と呼んだのです。

はっきりとした星の輝きと異なり、ぼんやりと滲んで見えるこの天体は天文学者たちにとってずっと謎の存在でした。

しかし、望遠鏡の精度が上がってくると、星雲は非常に夜空にたくさんある天体だということがわかってきます。

正体はわからないものの、星雲というほんやりした天体は宇宙ではごくありふれたもので、それほど特殊な天体ではないという認識が天文学者たちの間には広まっていくのです。

そんな星雲の研究で有名なのが、18世紀フランスの天文学者シャルル・メシエです。

ただ、メシエ自身は星雲の研究をメインにしていたわけではありませんでした。メシエは時の国王ルイ15世から、「彗星探索者(フユレ・デ・コメート)」の二つ名を賜ったほどの彗星研究者だったのです。