メシエは夜空で彗星を探すとき、彗星と非常によく似た紛らわしい天体が多いことに悩みました。

その紛らわしい天体こそが星雲です。

当時の望遠鏡では、尾を伸ばして夜空を駆ける彗星と、ぼんやり滲んだ星雲は非常にそっくりで見分けがつかなかったのです。

星雲は動かないので時間が経てば見分けがつきますが、見つけるたびに動くまで確認したのでは時間がかかって仕方ありません。そこでメシエは、発見したこの紛らわしい天体(星雲)の一覧表を作ることにしたのです。

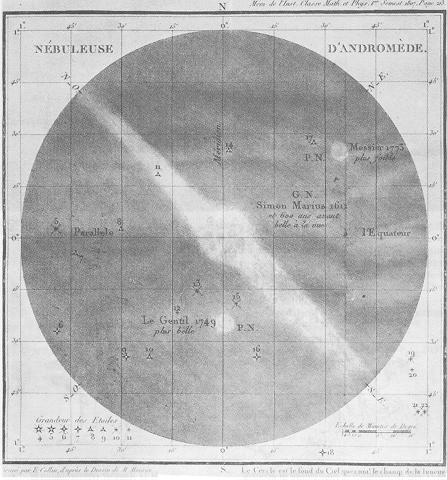

こうしてメシエは1784年までに103個の星雲を発見し、そのスケッチを記録した一覧表は「メシエ・カタログ」と名付けられました。

メシエカタログに記録された星雲には、すべて「M」から始まるメシエナンバーが割り振られています。

ウルトラマンの故郷とされる「M78星雲」というのも、メシエカタログの78番目に記録されている星雲という意味です。

そしてアンドロメダ星雲は、このカタログに「M31」として記録されているのです。

そうこの時点では、星雲とはなんなのか? どころか銀河の存在すら発見されていなかったのです。

では人々はどのようにして、銀河を発見し、どうやって宇宙の姿を理解していったのでしょうか?

天の川銀河の発見と宇宙の形

銀河とは、誰もがよく知る通り数万を超える大量の星々が集まった領域のことです。

わたしたちの属する太陽系は、天の川銀河の中にあります。

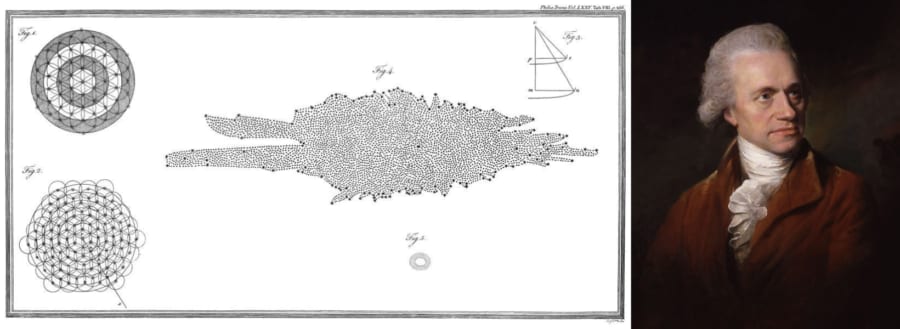

この事実を発見したのは、18世紀イギリスの天文学者、ウィリアム・ハーシェルでした。

ハーシェルは天体はすべて同じ明るさで輝いていると考え、明るさの違い=距離の違いという考え方から観測した星をプロットし、地球がパンケーキ型の星の集まりの中にあるということを発見しました。