Pol Sole Salles/iStock

現状の株式市場の問題点を検討し未来の姿を構想したい。そう思って、前回は問題点として「減資と自社株買い」を取り上げた。今回は視野を広げて未来の全体像に迫りたい。

(前回:未来の株式市場:見捨てられた地上の星、見上げる空の先に何があるのか)

■

ワタナベ君:その前にひとつ、親子上場を解消する動きが現在進行中ですが、どうみたらいいでしょう?

教授:極めて日本的な現象だ。日本特有の下請企業構造が株式市場という最上層にも反映した現象と見ています。

ワタナベ君:日本的だけに外国人には理解しがたく“ヘンデスネー”ですね。外圧もあって東証が改革の一環として取り上げたということでしょうか。

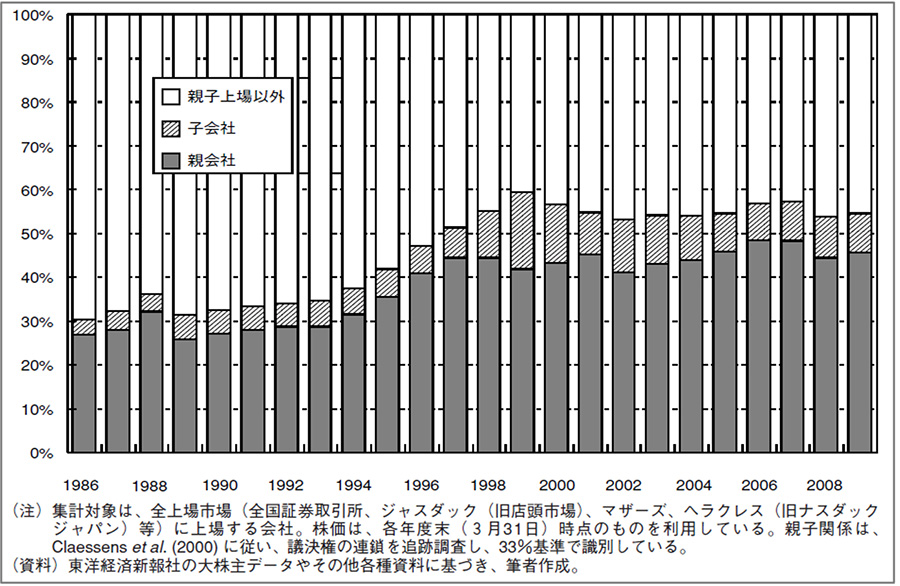

教授:企業が企業をつくる、やがて支配・従属関係を内包する企業集団が形成される、というのはどこでも見られる。各国の法律の違いから形態は様々だけど、独占・寡占資本の具体的な現象形態として、ドイツ型のカルテル、アメリカ型のトラストなどがある。日本や韓国のひと昔前は財閥型だがね。ひとつの傘の下に様々な産業部門を抱え込んでいるのはどこも同じ。でも、それを子会社にしてさらに株式上場する。これが当り前のように行われたのは日本だけじゃないかな。図1にみるように株式時価総額でみると半分近くを占めた。

図1 市場における親子上場の規模(株式時価総額) 出典:新田敬佑「株式市場における親子上場の存在感とその功罪」(ニッセイ基礎研究所 2010年)

ワタナベ君:上場している子会社はピーク時には、全市場ベースで300社以上もあったようです※1)。それが2003年度以降に減少し、2024年3月末時点では190社。これは正常化ですか。

※1)東京証券取引所の3市場(プライム市場、スタンダード市場、グロース市場)、地方市場、およびそれに付属する新興市場を含む。

教授:あとで述べるが、親子上場が流行したことがいくつかの基準からして異常だったのだから、そうだろうね。外圧⇒コーポレート・ガバナンスコード⇒東証の“なんとかしろ”の指令。