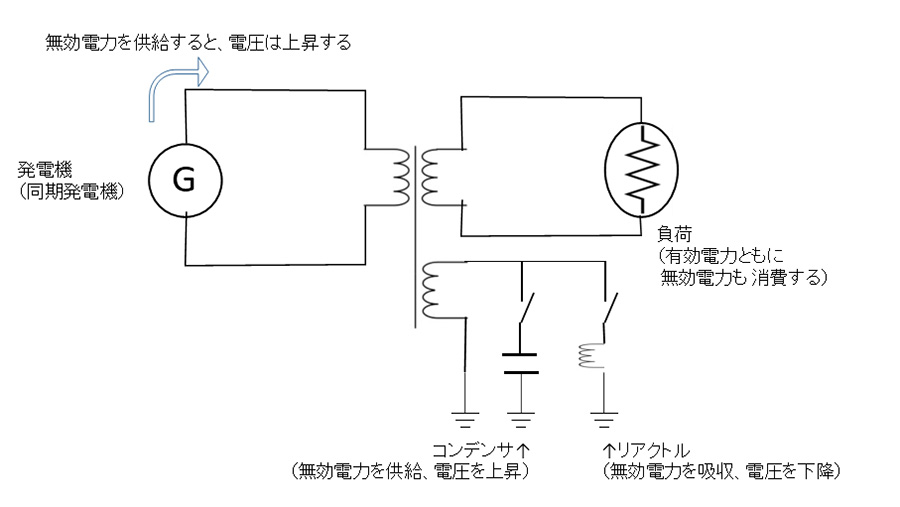

図1に、交流電力系統における無効電力の流れのイメージを示す。一般的な負荷は誘導性を持つため、無効電力を消費(吸収)する性質がある。無効電力が消費されると、電圧は低下する。この電圧低下を補うため、系統の中間に位置する変圧器(トランス)にコンデンサを接続し、無効電力を供給して電圧を上昇させる。また、発電機から無効電力を供給して同様に電圧を上げる方法もある。

図1 無効電力の制御と交流電圧の調整の概要図

このとき、発電機の内部ではコイルに印加する直流電圧(界磁電圧)を調整することで無効電力を供給しており、こうした制御は同期発電機のように交流を直接発電する方式でなければ実現できない。反対に、夜間帯など負荷が軽くなって電圧が過剰に上昇する場合は、無効電力を吸収する方向に動作させ、電圧を下げる調整を行う。

なお、無効電力は送電距離が限られるため、各所の変圧器や発電機がそれぞれ自分の周辺の電圧調整を担う必要がある。ちなみに、電圧を上げるために発電機から無効電力を供給することを「遅相(ちそう)運転」または「遅れVar(バール)」と呼び、電圧を下げるために発電機が無効電力を吸収することを「進相(しんそう)運転」または「進みVar」と呼ぶことがある。

太陽光発電や風力発電の場合、直流で発電された電気はインバーターによって交流に変換される。この変換器(インバーター)は一般的に力率一定で動作するため、無効電力に関しては供給も吸収も行わず、有効電力のみを系統に供給する。

近年では、無効電力の調整が可能なスマートインバーター機能の開発も進んでいるが、依然として非常に高価であり、導入すれば発電単価のコスト上昇につながる。

さらに、無効電力はどれだけ調整しても、発電事業者の収入には直接結びつかないという側面がある。そのため、既存の発電機については対応が可能であっても、今後新設される発電機においては、無効電力調整機能の導入に対し、発電事業者が応分のコスト負担を求めてくる可能性がある。