それでは、こうした世界的な傾向があるにも関わらず、一部の地域では例外が生じるのはなぜでしょうか?

研究チームはこの問題をより詳細に調べるため、同じ言語ファミリー(言語の系統的なグループ)内で比較を行いました。

その結果、言語ファミリー内では、寒冷地と温暖地の言語を比較しても響きの差がはっきりと現れないケースが多いことがわかりました。

例えば、インド・ヨーロッパ語族やシナ・チベット語族などのように、共通の祖先をもつ言語群では、気候が異なる地域に分布していても、響きの特徴があまり変化していないことがしばしば見られました。

研究チームは、これは言語が気候に適応して音が変化するには非常に長い時間が必要なため、短期間の気候変化や移動だけでは言語音が変化しにくいからだと考えました。

つまり、響きの変化が明らかに現れるには数百年から数千年もの時間が必要であり、これらの地域ではそのような時間がまだ経過していない可能性があるというのです。

こうした例外の地域では、過去の環境で形成された言語の特徴がそのまま残されているのかもしれません。

一見シンプルな気温と言語の関係ですが、その背後には長い時間と複雑な歴史が絡み合っているようです。

では、なぜ言語が気温に適応して響きを変えるには、これほど長い年月がかかるのでしょうか?

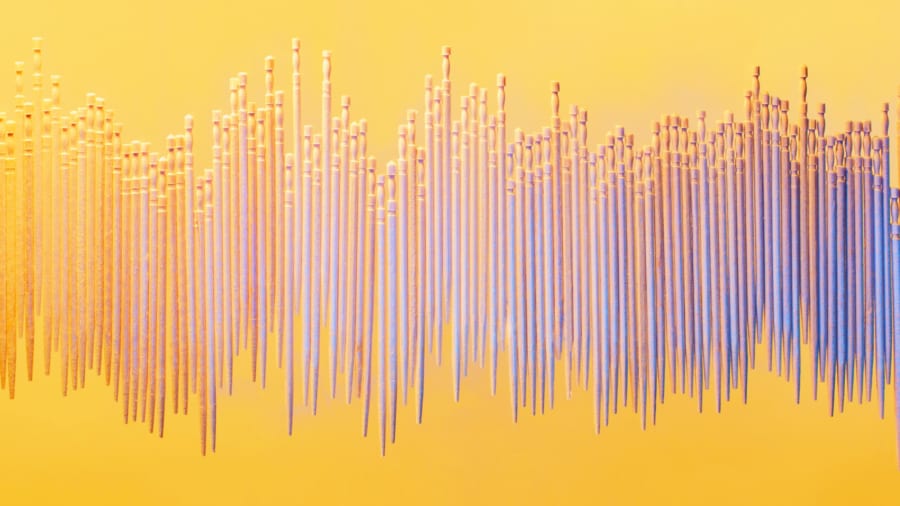

言葉の響きをデザインするのは気候だった

今回の研究によって、「気温が人間の話す言語の響き方(ソノリティ)に影響を及ぼしている可能性がある」という、これまでの言語学では考えられてこなかった興味深い新たな視点が示されました。

従来、言語学の世界では、「言語の構造や音の響きは、その言語が話される土地の環境にはほとんど影響されない」と信じられていました。

「言語の基本的な仕組みは人間に生まれつき備わったものであり、環境による変化は少ない」というのが、長い間、多くの研究者が支持してきた見解です。