では、実際に体色と遺伝の関係はどうなっているのでしょうか?

今回の研究で、茶色型は日本全国に広く存在する「標準型」である一方、青色型や赤色型は特定の地域に限られていることが明らかになりました。

しかし、重要なのは「同じ体色でも、必ずしも同じ遺伝集団に属するとは限らない」という結果でした。

特に、茶色型と赤色型の個体間では、ミトコンドリアDNAや核DNAの解析を通じてもはっきりとした遺伝的な違いが見つからず、体色の違いは遺伝的要因ではなく環境の影響による「可塑的変異」だろうと結論づけられています。

具体的には、食べる餌の中に含まれる色素成分(例えばフラミンゴが甲殻類を食べることで羽毛がピンク色になるのと似た原理)に影響されている可能性があるのです。

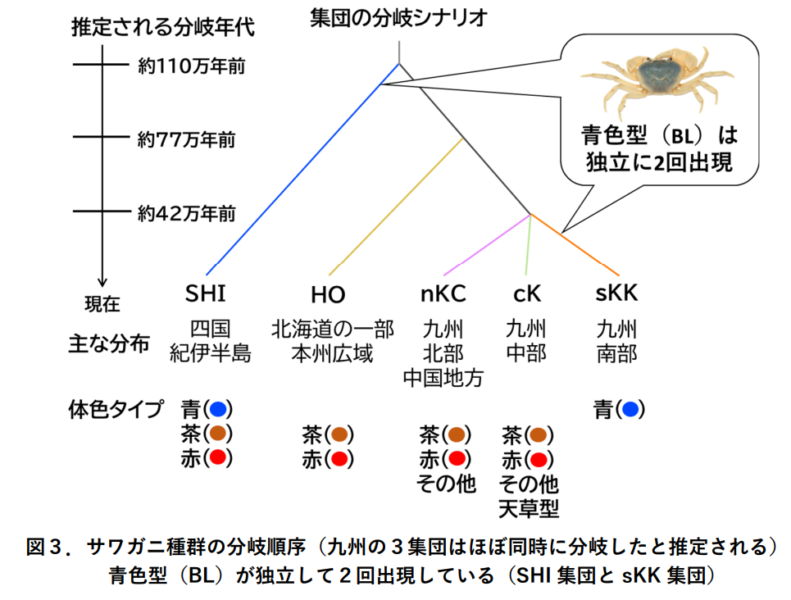

一方、今回特に研究者たちが注目した青色型のサワガニは、遺伝的に異なる2つの集団(SHI集団とsKK集団)からそれぞれ見つかりました。

これは、青い色という特徴が遺伝的に独立して2回以上、別々の系統で進化したことを意味しています。

このように、異なる系統の生き物が似たような環境に適応して同じような特徴を獲得することを生物学では「収斂進化」と呼びますが、サワガニの青色型はこの収斂進化の典型的な実例なのかもしれません。

研究者たちは、こうした青色型の遺伝的な背景に気候や環境への適応が関係している可能性があると考えています。

【まとめ】色とDNAのズレが照らす保全と進化の視点

今回の研究は、日本の身近なカニであるサワガニの中に、多様で複雑な「遺伝的な世界」が秘められていることを初めて明らかにしました。

サワガニがこれほど明瞭に5つの異なる遺伝集団に分かれていることは、単に興味深いだけではありません。

日本列島という私たちが暮らす土地そのものが、サワガニたちの遺伝子にくっきりと痕跡を残しているという、驚くべき発見だったのです。