体色の違いは遺伝によるものか環境によるものか、また日本列島の地理的な形成や過去の気候変動とサワガニの多様性はどのように関連しているのか――

こうした疑問に答え、日本各地のサワガニの遺伝的な関係性を明らかにし、日本列島の自然史と生物の進化を理解することが、今回の研究の大きな目的でした。

果たしてサワガニの色と遺伝子の間にどんな関係があったのでしょうか?

サワガニ5集団説が示す「青」の二重進化

サワガニの色と遺伝子の間にどんな関係があったのか?

謎を解明するため研究者たちはまず、日本全国からサワガニとその近縁種を集めることから始めました。

北海道から九州南部のトカラ列島までの広い範囲を調査地として設定し、合計504個体を217地点から採集しました。

これはこれまでの研究と比べて圧倒的に広い範囲と多数の標本を対象としており、日本列島の全域を網羅することを目指した初めての試みでした。

採集した個体はまず、それぞれのカニがどのような体色をしているかを注意深く記録しました。

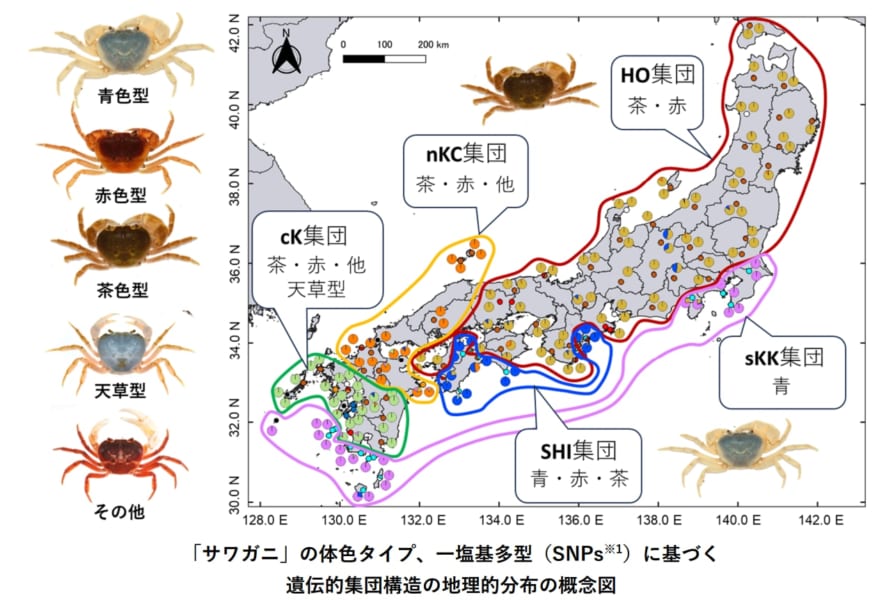

体色は従来よく知られていた茶色型、赤色型、青色型の3タイプに加え、最近新種として注目されている天草諸島由来の「天草型」や、分類が難しいその他のタイプも加えた5種類に分け、それぞれの体色がどの地域に多く存在しているのかを地図上で整理しました。

次に研究チームは、体色の違いが遺伝的な差を反映しているのかを確かめるため、本格的な遺伝解析に取り掛かりました。

まず485個体についてミトコンドリアDNA(細胞内のエネルギー生産を司る器官の中に存在し、母親から子に伝わる特徴を持つDNA)のCOI領域という特定の遺伝子を解析し、母系遺伝の視点から個体間の関係を調べました。

さらに、特に興味深い地域から厳選した154個体については、「MIG-seq法」という最新の遺伝解析技術を使って、核DNAという細胞の核に含まれる遺伝子情報を詳しく解析しました。