この発見は肥満研究の大きな転機となり、その後数百もの肥満関連の遺伝子変異が明らかになっています。

しかし、それらの遺伝子の影響は一つひとつが小さく、多くの遺伝子が複雑に絡み合って肥満を引き起こしているため、肥満の本当の原因は長年掴みにくいままでした。

そこで近年では、BMIだけではなく、腹囲やウエスト・ヒップ比(WHR)、体脂肪率、内臓脂肪の画像診断などを組み合わせ、肥満をより深く理解しようという試みが行われるようになりました。

「BMIはもう古い」という言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、それはまさにこうした新しい肥満研究の動きを表したものなのです。

しかし、さまざまな指標をまとめて解析するには膨大なデータが必要であり、それを実現できる研究はなかなかありませんでした。

このような状況を背景に、研究チームはこれまでの限界を超えるような規模での肥満の遺伝的要因の調査に挑みました。

複数の肥満関連指標を統合して解析すると、肥満の遺伝的な全体像が見えてくるのではないかと考えたのです。

研究チームが取り組んだこの解析で、肥満には私たちが思っている以上に多くの遺伝的要因があり、それが体質や健康リスクにどう影響するかが見えてきました。

肥満を引き起こす「隠れた原因」を遺伝子レベルで特定することができれば、肥満のタイプごとに、より効果的で個別化された予防法や治療法が提供できる可能性があるのです。

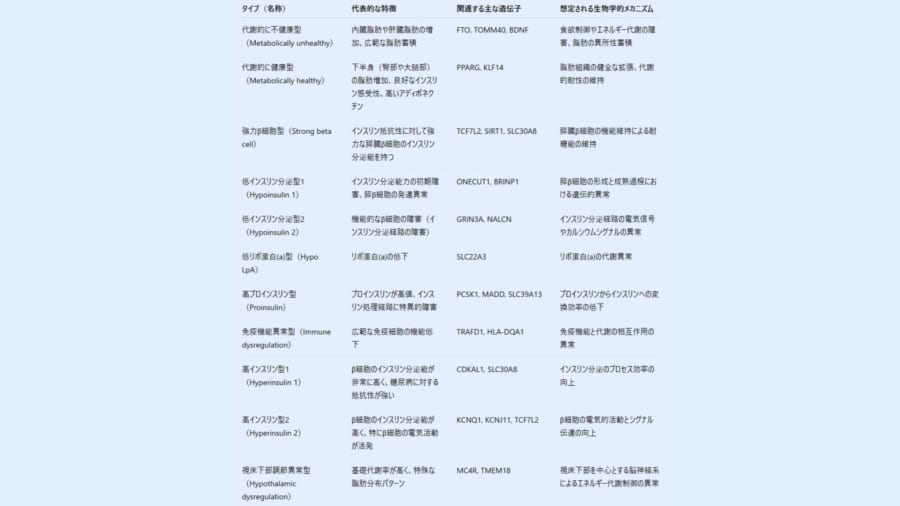

肥満の常識が崩れた──ゲノム解析で見えた11の新分類

どのように肥満をタイプ別に分類したらいいのか?

この疑問に答えを得るため研究者たちはまず、世界中のさまざまな祖先背景を持つ200万人以上という巨大なデータを集めました。