目次

ブラケットの取り付け

ブラケットの取り付け

ブラケットをフレームに固定する方法は、フレームから垂れ下がったボルトをブラケットの穴に通し(片側2本、計4箇所)、下からナットで固定するだけなので、この文章だけ読めばとても簡単なことのように聞こえる。

しかし、これがかなり知恵と根気のいる作業だった。と言うより、この作業が全体の中でも一番の山だった。

L字型のボルトが長い理由

L字型のボルトはプレート状の部分がフレーム内で引っかかって落ちてこないだけなので、押せばフレームの中に入り込んでしまう。

当初ボルトが無駄に長いように思えたが、長い理由はこれ以上短くするとボルト全体がフレームの中に入り込んで出てこなくなってしまう恐れがあるからだ。

そうなったらお終いなので無駄に長かった訳ではなく、よく考えて割り出された長さだったようだ。

取り付け手順

実際の手順を説明すると、まずはフレームからふらふらと垂れ下がっているボルト2本をブラケットの穴に通す。

そして、ボルトは押すとフレームの中に入り込んで行ってしまうので、ボルトの軸を下に引っ張りながらワッシャー2枚(平座金とバネ座金)とナットをボルトに通さなければならない。

しかも同時にブラケットをフレームに押し付けながらだ。

さらに、これを仰向けになったまま身動きの取れないような体勢で行わなければならないのである。

文章では状況がわかりにくいかもしれないが、普通だったら腕2本と指10本では足りなさそうに思えることが想像できやしないだろうか。

根気と工夫が必要

ここでイライラし出したらお終いなので、ハンニバル・レクターのように指が6本あればもう少し楽になるのだろうかと考えたり、腕が何本もある釜爺を羨ましく思ったりしつつ、何度か失敗を重ねながらも挫けずに続けていたら、何とかボルトの仮止めが終了した。

掌と10本の指を総動員し、各々が役割分担して作業に及んだことは確かなのだが、自分でもどうやったらできたのかわからないような作業だったので、肝心な部分であるのに、残念ながらどの指で何をしてなどと細かく説明することもできない。

そして、腕2本と指10本では足りないと感じるくらいだったので、当然ながらこの状況を写真に残すことなど全く不可能だった。

説明不足で申し訳ないが、ここは根気と自分なりの知恵で乗り切るしかないと思う。

ただし、一人でできたことも確かなので、自分で取り付けを考えている人は挫けないでほしい。

特殊な工具があると便利

上の写真はブラケットを取り付ける前だが、車体左側のフレームで、ご覧の通り周りにあまり邪魔なものがないため、ナットを手締めした後もレンチを回せるスペースがあってまだマシだった。

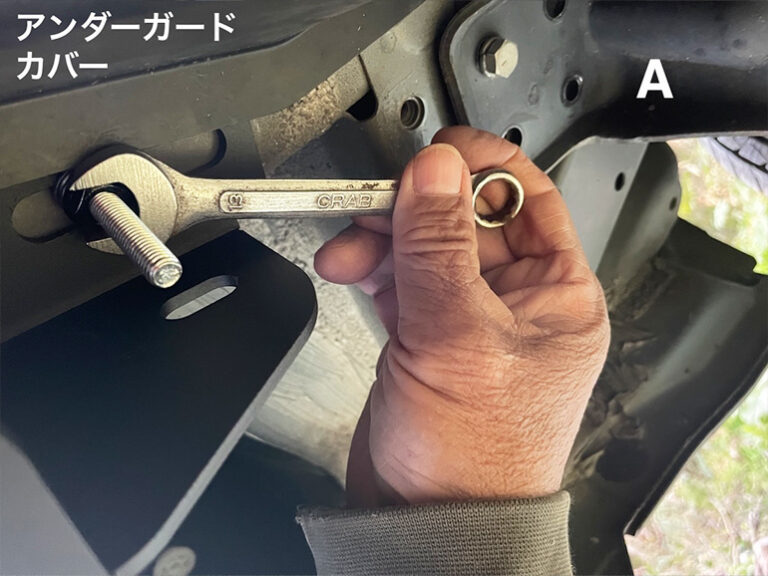

しかし右側は、アンダーガードのカバーやら何やらでレンチを回せるスペースが少なく、下の写真の中でAと示したパーツはボルトを3本外して一旦くるりと向きを変えてあるのだが、それでもまだスペースは少ない。

幸いアンダーガードカバーは完全に外さなくても浮いた状態になるまで緩めておけばなんとかなったが、ボルトが長いので普通のソケットレンチを使うことはできない。

一般人が持っている工具なら、メガネレンチやスパナ(※ レンチが米式、スパナが英式の呼称で本来同じ工具のことだが、日本では先端がオープンのタイプをスパナと呼ぶことが多い)で地道に、本当に少しずつ回していくしかない。

かと言ってオープンソケットのレンチは高価で、購入しても同じサイズが必要になる機会など少ないと言うより、一般的にはオープンソケットのレンチが必要になることなど滅多にないので素人が購入するのはもったいない。

しかし、皮肉というか、工具は専用より多機能な方が安価なことが意外に多い。

下の写真のようにオープンになっていて長いボルトにも対応し、いくつかのサイズがセットになっている、なんちゃってな空気の漂う工具は、比較的安価で入手可能だ。

ヘッドの角度も変えられるので、狭いスペースでも回しやすい。

精度はあまり高くないかもしれないが、滅多に使うこともないので、こんなのを1本持っておくと重宝する。

しかし、いずれにしても右側のナット締めのことを考えると少し気が遠くなりつつあり、話が少し前後するが、細い方のボルトには付属のワッシャーでは少しサイズが小さかったようで、ボルトが穴から少し落ちたような状態になって斜めに向いてしまいやすいことも作業中に発覚していた。

「今日の一針 明日の十針」ということわざがあるが、ここで妥協して走行中にガタついてくるようなことになっては、後から何倍も手間がかかってしまう可能性がある。

手頃なサイズのワッシャーの在庫もなかったため、途中作業を中断し、気分転換も兼ねてワッシャーを買いにカインズへ向かった。

最終調整のため仮固定

かなり苦労しながら、左右のブラケットの取り付けが終わった状態が下の写真だが、他人には苦労の痕跡など分かりにくい地味な状態でしかない。

そしてこの時点では、結構重量のあるバンパー本体を載せても問題ない程度までブラケットを取り付けたナットはしっかり締めてあるが、ブラケットをゴムハンマーなどで叩けば動く程度にしておいた。

その理由は、バンパー本体側の左右の間隔と、ブラケットの左右の間隔が微妙にずれていると入らなくなってしまうが、そのために再度車体下に潜り込まずに調整ができるようにしておくためだ。

ナンバープレートの移設が必要

また、しし狩バンパーを取り付けたらナンバープレートが半分以上隠れてしまうため、しし狩バンパー上にプレートを移設することになる。

元々付いていた場所には穴が開いていて見場が悪いので、この部分にはカーボン柄のテープを貼って塞いでしまった。

右下の丸い穴は牽引フックを取り付ける部分なので、一応ここは塞がないでおく。