日本全体で見た第1次所得の配分勘定は、GDPに対して雇用者報酬と財産所得の海外との正味の金額を加える処理を行うものとなります。

その結果、バランス項目として計算されるのが第1次所得バランス(Balance of primary income)となります。

一国全体の第1次所得バランスは、国民所得(National income)とも言われます。

国民全体で得た所得の合計ですね。

第1次所得バランスは減価償却費に相当する固定資本減耗を含む(総:Gross)と、固定資本減耗を差し引いた(純:Net)があります。

国民所得も、国民総所得(GNI: Gross National Income)と国民純所得(NNI:Net National Income)が計算されることになります。

NNIの国際比較については、今後ご紹介する予定です。

図1に戻ると、日本全体の第1次所得バランスは1990年代から横ばいが続いています。

最も大きな雇用者報酬が横ばいですが、営業余剰・混合所得(純)は目減りしていて、生産・輸入品に課される税と固定資本減耗が増加しています。

財産所得はバブル崩壊以降減少していますが、受取側の方が超過していて、2022年では約34兆円のプラスで国民所得を押し上げているようです。

3. 家計の第1次所得バランス

続いて、日本の家計全体の第1次所得バランスを見てみましょう。

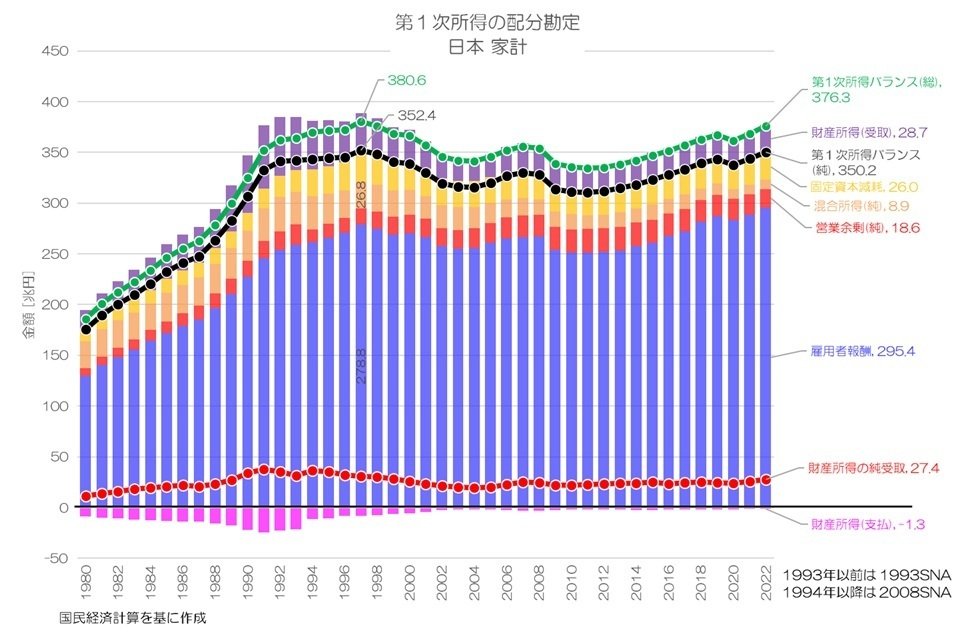

図2 第1次所得の配分勘定 日本 家計国民経済計算より

図2が日本の家計の第1次所得の配分勘定です。

GDPの分配のうち、企業で働く雇用者が得た雇用者報酬が大部分を占めます。

持ち家の帰属家賃を合計したものが、家計の営業余剰(純)で2022年では18.6兆円です。

家計には事業を行っている個人事業主が含まれ、その事業による所得が混合所得(純)です。

日本では個人事業主が減少傾向という事もあり、混合所得(純)も減少しています。

固定資本減耗は1990年代から横ばい傾向です。