RolandBlunck/iStock

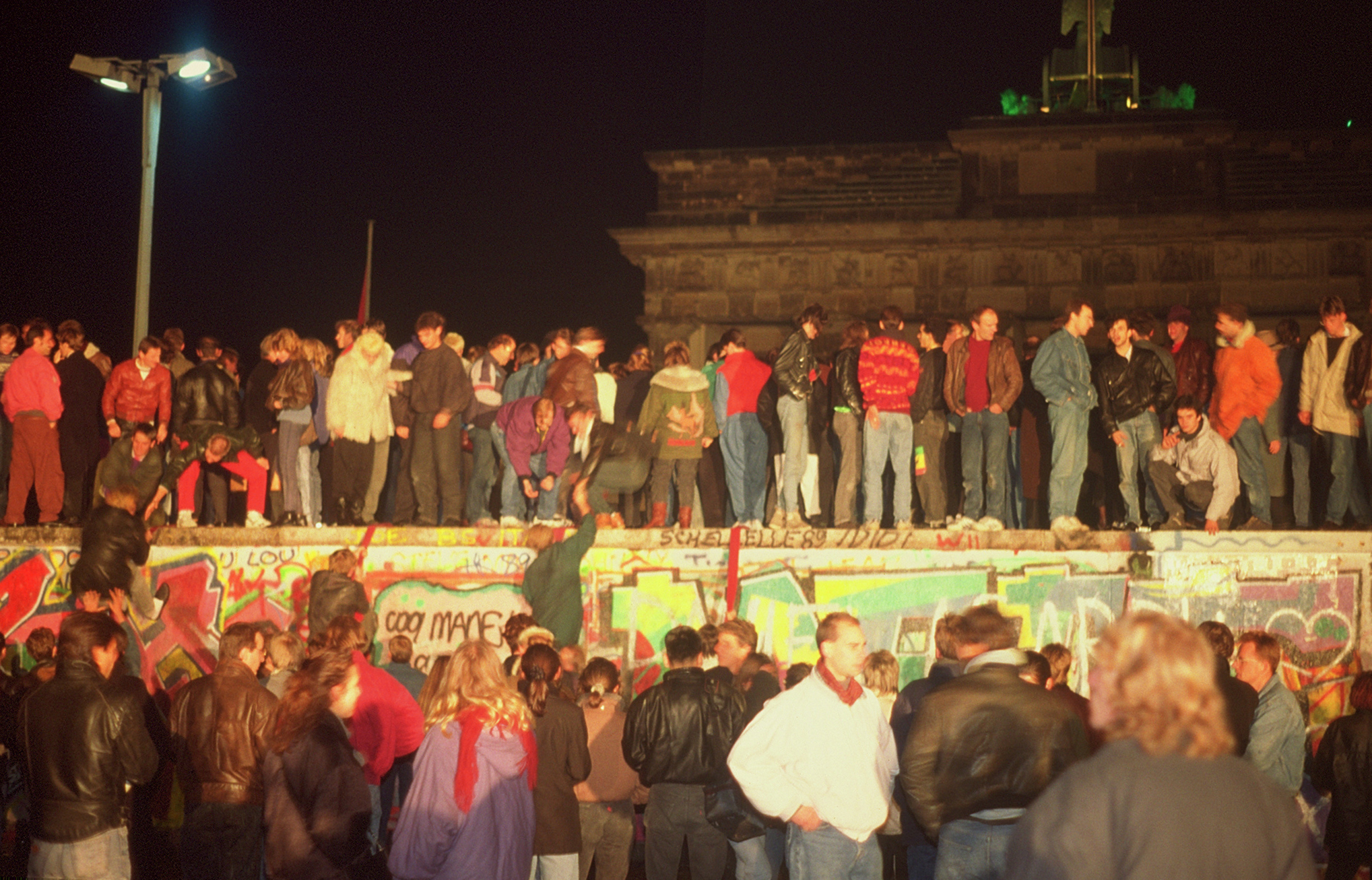

第二次世界大戦後の長期にわたる国際関係の基軸であった冷戦は、35年以上前に、平和的に終わりました。冷戦の終結は、国際関係論に大きな衝撃を与えました。なぜならば、あらゆる政治学者や国際関係研究者にとって、冷戦の終結は驚くべき出来事であり、いかなる社会科学の理論でも予測できなかったからです。

こうした世界政治における大事件は、当然のように、関連する研究分野に多大なインパクトを与えました。政治学や国際関係研究全般においては、冷戦終焉の予測に失敗した既存の理論、とりわけリアリズムの有効性に対する懐疑的な見方が興隆しました。同時に、冷戦を終わらせた要因を特定する事例研究にも、多くの学者が取り組みました。さらには、国際関係理論の修正や再構築の試みが盛んになりました。

冷戦終結研究の3つの波

これまでの冷戦終結をめぐる国際関係研究の展開は、3つの段階に分けることができそうです。

第1の論争は、冷戦が終わることを予測できなかった理論に対する批判と擁護の応酬です。ここで強く攻撃されたのは「リアリズム」でした。

第2の論争は、冷戦の終結をもたらした「原因」をめぐるものです。ゴルバチョフが打ち出した「新思考」の役割を重視する研究が次々と提出される一方で、レーガン政権の対ソ強硬策の影響を明らかにする学術成果も数多く発表されました。これらの研究を後押ししたのが、1980年代から1990年代初頭における米ソの政策決定を内情を明らかにする新しい資料の解禁でした。

第3の論争は、冷戦の終焉がもたらした国際政治の変化と、冷戦終結を超えた国際政治の継続性をそれぞれ探究する近年の試みです。

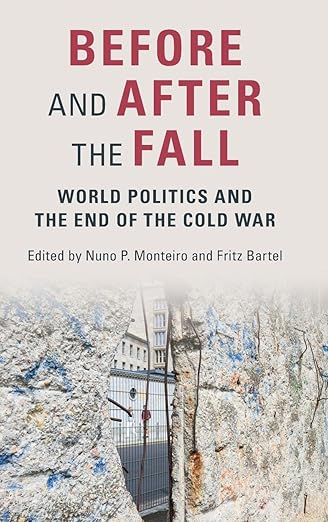

この最新の学際的な研究成果が、素晴らしい政治学者だったヌノ・モンテーロ氏(イェール大学)と新進気鋭の歴史学者であるフリッツ・バーテル氏(テキサスA&M大学)により編まれた『崩壊前後―世界政治と冷戦の終焉―』(ケンブリッジ大学出版局、2021年)です(上記の研究区分は、同書のイントロダクションから)。