draganab/iStock

資本主義は、その200年に及ぶ歴史の中で、さまざまな制度を生み出してきました。あるいは、旧来の制度を自らに適した形に作り変えてきたとも言えます。株式制度や株式市場は、そのような制度の中でも最も重要なものの一つです。

資本主義の“次”を構想しようとする際、しかもそれが長い過渡期を伴うと想定するならば、株式制度は何らかの形で引き続き機能すると予想されます。というのも、それは“次”の経済においても必要とされる制度だからです。「何らかの」と留保をつけたのは、現状の株式制度が量的拡大の限界に近づいており、いくつかの根本的な質的欠陥を抱えているため、全体として負の側面が目立ち始めているからです。

今回は、前半で「減資」を、後半では「自社株買い」を取り上げます。前回と同様に、ワタナベ君に相方をお願いして進めていきます。

(前回:名もなき暴落から1年、日本市場を襲った「8月暴落」を再考する)

■

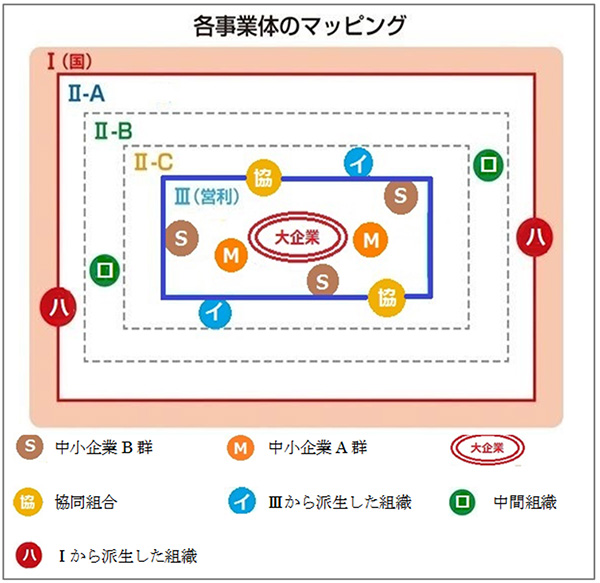

ワタナベ君:「資本主義経済の概念的中心に株式市場がある」。これは否定できません。『The NEXT』に示された“マッピング”でも中心部(Ⅲ)は大企業とそのためにある諸制度によって構成され、そこに株式市場はあります(図1)。

図1 資本主義の構図:各主体の位置

教授:20年も前のことだが、招かれて北京の清華大学に滞在していた折に開設間もない深圳と上海の証券市場を見学する機会があった。株価が大きく下げると人々が取引所に押し寄せ暴動まがいの騒ぎが起きていた。人々目にはそれは公営の賭博場として映ったのでしょう。

政府の役人は、こうした混乱の主要因は法的整備の不足と考え、関連法規の制定を急いでいた。アメリカや日本の証券取引法や市場の運営方法について熱心に勉強していた。資本主義を導入するなら株式市場は欠かせないという信念があったようだ。私達にとっても、株式市場とは資本主義にとってなんであるか、を再考する機会になった。