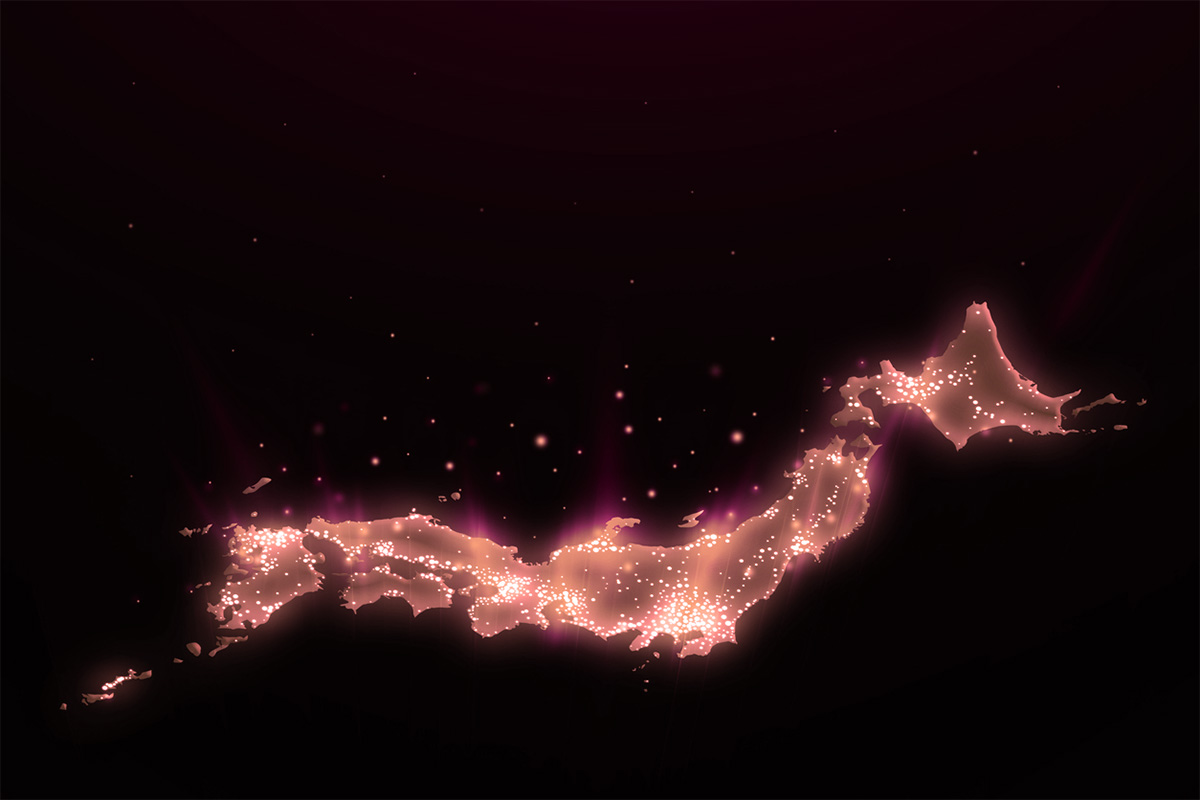

v-graphix/iStock

筆者らは「非政府エネルギー基本計画」において、電力システム改革は元の垂直統合に戻すべきだ、と提言している。

日本の電力システム改革は完全に失敗した。電気料金を下げることが出来ず、安定供給もままならず、毎年節電要請が発出される状態にある。また毎年のように制度が改変され、いくつもの市場が林立するなど、複雑怪奇なものになった上に、この制度改変が終わる見通しも立たない。問題の根源は、長期的な供給義務を負う、垂直統合された電気事業者が「垂直分離」によって消滅したことにある。これに代わって政府が安定供給を法律で担保する建前になったが、それに失敗している。自然独占が成立する電気事業において、官製の市場は機能しなかったのである。 電力システム改革は白紙に戻し、2011年の東日本大震災の前の状態に戻す。すなわち、全国の地域に垂直統合型の電気事業者を配することを基本とし、卸売り電力など一部への参入を自由化するにとどめる。

以下、本稿では、いくつかの表で、この論の背景にある情報を整理しようと思う。

電力市場への参入の自由化が始まると、一般社団法人 日本卸電力取引所が設立され、電力が取引されるようになった(表1)。ここまでは問題はない。

表1

開始年 名称 取引の内容

2005 JEPX 前日スポット市場 発電事業者と小売電気事業者が、翌日の電力需要を予測し、前日までに取引を行う市場。

2005 JEPX 先渡市場 将来の一定期間に受け渡す電気を取引する市場のこと。 現在は、月間の昼間型と24時間型、週間の昼間型と24時間型の商品が用意されている。

2009 JEPX 当日時間前市場 実需給の直前まで、1時間後から30時間後までの電気を30分単位で取引できる。

だがその後、2011年の東日本大震災による福島第一原子力発電所の事故が契機となって、垂直統合・地域独占を解体する「電力システム改革」が始まると、やがて「市場」の乱立が起きた(表2)。