私たちが普段使っている「水」は、0℃で凍ります。けれど、海水のような塩分を含む液体は、−1.8℃程度にならないと凍りません。これは、水の中に「他の物質(この場合は塩=主に塩化ナトリウム)」が溶けていると、水分子だけで作られる規則正しい氷の結晶ができにくくなるからです。

氷というのは、冷却されてエネルギーが下がった水分子が、きちんと並んで六角形の結晶構造を作ることで生まれます。けれど、その中に塩分が入り込んでいると、水分子がうまく並ぶのを邪魔してしまうのです。

そのため、もっと冷やして水分子の運動を弱めてあげないと、結晶ができずに凍りません。

そのため海水が凍る際には、水分が優先して氷付き、塩分は押し出されて氷の中の小さな隙間に閉じ込められていきます。このとき生じる濃くて冷たい塩水は「ブライン(brine)」と呼ばれます。

このブラインは、もとの海水よりもはるかに塩分濃度が高く、−20℃くらいでも凍ることなく液体のままで存在します。そして、密度が高いため、重力に引かれて自然と下へ沈んでいきます。

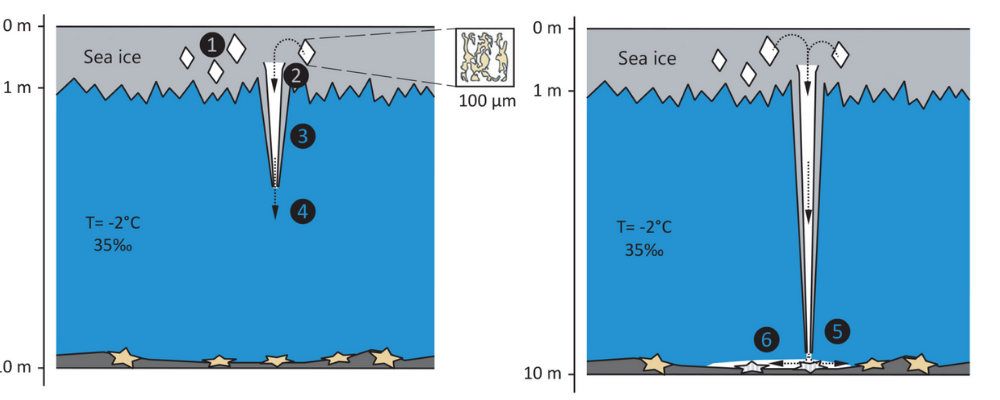

氷が成長する過程で、ひび割れや小さな水路(ブラインチャネル)が形成されると、その隙間を通ってブラインが氷の下へと流れ出します。そしてここで、あの不思議な現象「ブライニクル」の形成が始まるのです。

極端に冷たいブラインが海水中に流れ出すと、その周囲の海水が急速に冷やされて凍り始めます。すると、流れ出るブラインのまわりに、まるでトンネルの壁のように薄い氷の層ができあがっていきます。

そのまま氷の管が下へ下へと伸びていき、中空の氷のチューブの中をブラインが流れる状態になります。これが「ブライニクル」と呼ばれる自然現象なのです。

「ブライニクル」は1分間に数センチというゆっくりとした成長ですが、数十分もすれば、氷の管が海底まで届くこともあります。そして、その先に運悪くヒトデやウニなど移動の遅い生物がいると、彼らは冷たいブラインに触れて凍ってしまうのです。