加えて、水力発電はすでに適地の多くが開発済みであり、今後の大幅な増設は現実的ではありません。したがって、水力を含めた再エネの供給力が、今後劇的に増加する可能性は極めて低いと考えられます。

日経の記事では、「4月〜5月のわずか1か月半の間に、再エネ100%の日が6日間もあった」としていますが、実際には年間を通して再エネ供給率が80%を超える日自体が、この6日間しかない可能性が高いのです。

そもそも、80%をわずかに超えた程度の日を「原子力も火力も要らない“再エネ100%”の日」と表現すること自体、きわめて誤解を招くものであり、データに基づいた説明とは言いがたいと私は感じています。

「もったいない論」に潜む違和感と現実

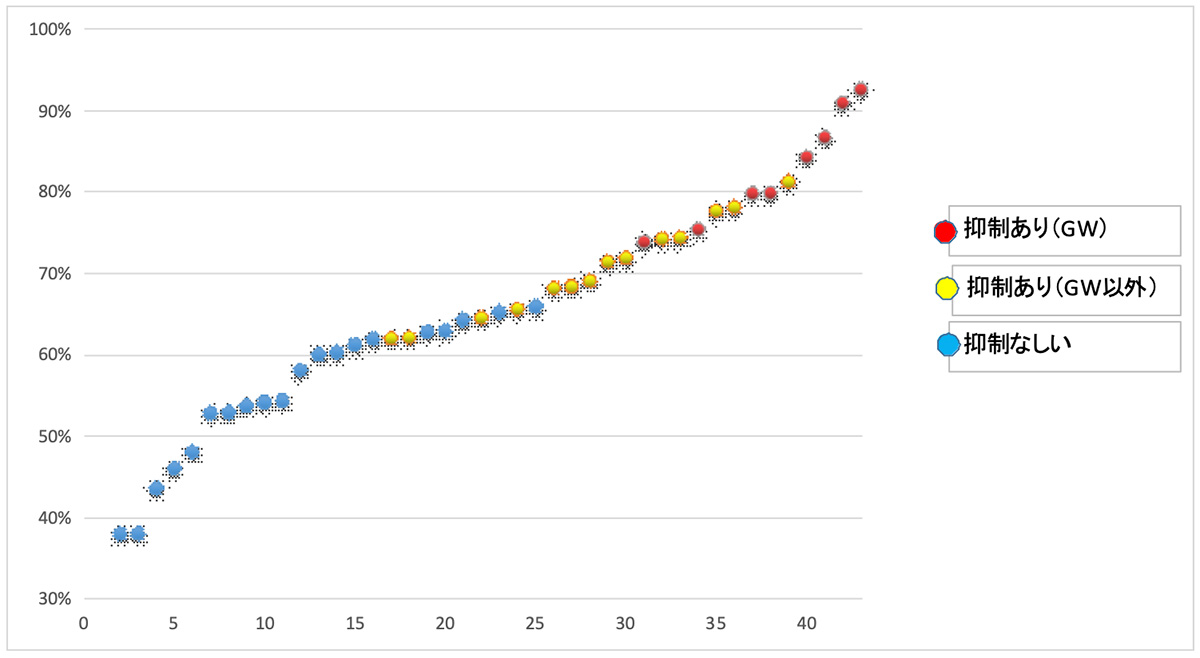

最後に再エネ供給率80%以下の日の分布を見てみましょう。4月1日から5月13日までの43日間について、再エネ供給率が80%未満の日を小さい順に並べたのが図3です。

図3 2025年4月1日~5月13日東北電力エリアの再エネ率を小さい順に並べたもの 東北電力webサイトのデータから筆者が計算

この図では、出力抑制が発生した日を赤と黄色の点で、抑制がなかった日を青の点で示しています。具体的には、出力抑制があった日のうちゴールデンウィーク期間内のものを赤い点、それ以外の日を黄色の点としています。

これを見ると、出力抑制が行われた日数は、ゴールデンウィーク期間を除けばわずか14日間にとどまります。

毎年この時期になると、「再エネがもったいない」「○○万kWhが捨てられた。これは○○世帯分の電力に相当する」といった記事が多く見られます。しかし、そもそもゴールデンウィークとは、日本中の経済活動がほとんど止まる特殊な時期です。その間に多少余剰電力が生じたところで、日本経済全体にとってどれほどの損失なのでしょうか。

もしも「再エネ由来の電気を1kWhたりとも無駄にしたくない」と本気で考えるのなら、いっそ「ゴールデンウィーク廃止、みんなで働こうキャンペーン」でも始めたらどうか――そんな皮肉のひとつも言いたくなります。