一方で、赤の縦縞の部分は、夜間帯において再エネの発電量が消費電力を下回っていた時間帯を示しています。もし、日中に蓄えた電力をこの夜間に放電して、赤い縦縞の面積をすべてまかなえたとすれば、「再エネ100%の日」とみなすことができる――ここではそのように定義したいと思います(もちろん、実際にこれだけの電力を貯蔵できる蓄電池を確保することが可能かという課題は別途ありますが、ここではいったん脇に置きます)。

本稿では、「現在、東北地方に設置された再エネ発電設備が、どれだけの電力需要をまかなえるのか?」という点に焦点を当てて見ていきます。

また、厳密には「12時ごろに蓄電した電気を朝3時にさかのぼって使う」といったことは現実には不可能であり、むしろ翌日の0時〜6時の間に使用するのが妥当なシミュレーションの枠組みでしょう。ただし、今回は簡略化のため、1日を0時〜24時で区切り、その範囲内での過不足を評価することにします。

実際に計算してみた

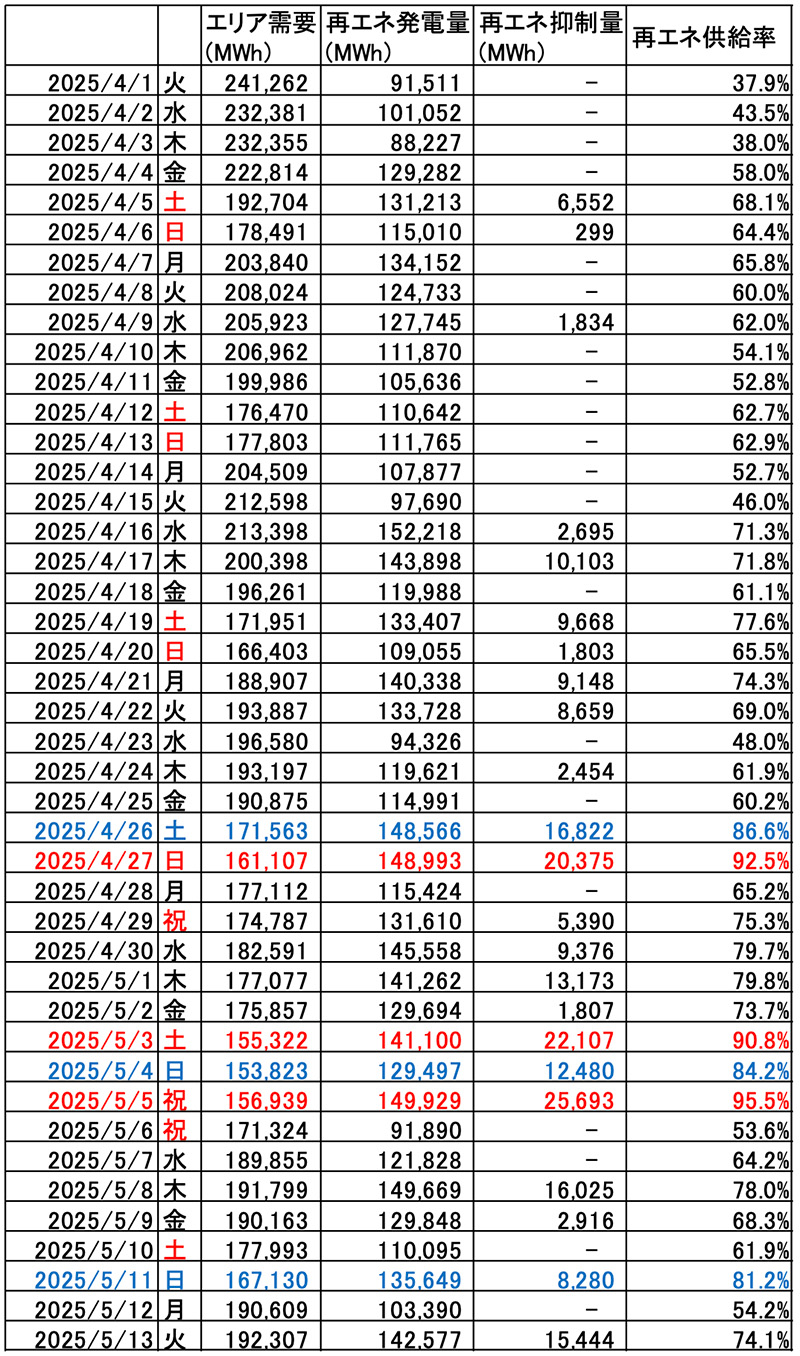

電力各社は、それぞれのエリア内における総需要(電力消費量)および、発電種別ごとの実績発電量をWebサイト上で公表しています。表1は、日経記事で言及されていた東北電力ネットワーク管内における、4月1日〜5月13日の期間における日別データをまとめたものです。具体的には、総需要(MWh)、再生可能エネルギーによる発電量、参考として再エネ抑制量(出力制御された分)を日量ベース(MWh)で記載しています。

なお、再エネ発電量については、抑制がなかったものと仮定し、再エネ抑制量を加算してシミュレーションを行っています。

表1 2025年4月1日~5月13日東北電力エリアの総需要と再エネ発電量 東北電力webサイトのデータから筆者が計算

一番右の列は「再エネ供給率(%)」で、これは単純に「再エネ発電量 ÷ 総需要」で算出したものです。この供給率が100%に達していれば、図1における青の面積(再エネの余剰電力)と赤の面積(再エネの不足分)が等しくなっているはずです。