akinbostanci/iStock

「再エネ100%の日」って何だ?

2025年5月21日付の日本経済新聞に、「東北地方、再エネ発電量急増で出力制御が頻発 電力需要の伸び低く」という記事が掲載されていました。記事の要旨は、「燃料費ゼロの太陽光発電が捨てられている。出力制御の頻度が大幅に増加しており、余剰となった再生可能エネルギーを有効活用するためには、送電網や蓄電池の整備が急務だ」というものです。

再エネの推進そのものは一つの選択肢ですが、記事の中には次のような記述もありました。「再エネ100%の日数も4月1日から5月13日までに6日に上った。この日は蓄電池などを活用して日中の電力をすべてためられれば、原発や火力などの発電は必要ない状況だった」と述べられていました。

この記述は、あたかも再エネの導入量がもう少し増えれば、原子力発電や火力発電は不要になるかのような印象を与える表現です。しかし、具体的なデータは一切示されておらず、このような断定的な主張には慎重であるべきです。そこで、私自身でこの点を検証してみたいと思います。

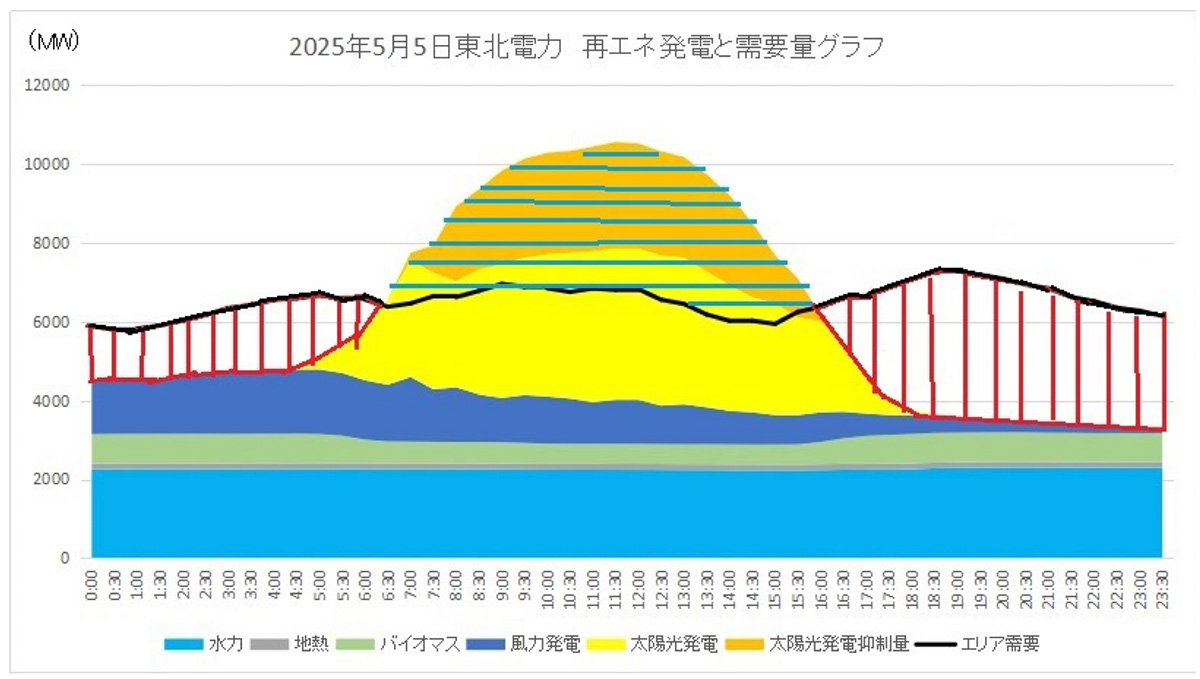

図1 2025年5月5日の東北電力エリア需給、発電実績のグラフ 東北電力ネットワークwebサイトより

図1は、2025年5月5日における東北電力エリアの需給および発電実績を示したグラフです。黒の折れ線はエリア全体の電力需要を、また供給側は再生可能エネルギーに分類される水力、地熱、バイオマス、風力、太陽光の発電量を積み上げ面グラフで示しています。

さらに、太陽光および風力については、実際には出力抑制により発電されなかった分も「仮に発電していたとしたら」という想定のもと、仮想的な発電量として加えています。その結果、青の横縞で示された部分は、日中において再エネの発電量が消費電力量を上回っていた時間帯を表しています。この余剰電力を仮に蓄電池などに貯蔵できたと仮定します。