そこでNASAが考えたのは、はるか昔に船乗りたちが使っていた「星を目印にする」というシンプルなアイデアでした。

これは古代ポリネシアの人々が太平洋を渡ったときや、大航海時代の船乗りたちが未知の海を進んだときに頼った方法とほとんど同じ原理です。

夜空の星の位置を正確に把握し、それを目印にすれば、自分がどこにいるかを知ることができます。

とはいえ宇宙空間では、地上とはまったく違うスケールの精度が必要になります。

地球から見える星座の形は何百年経ってもほぼ変わらず、星の位置は固定されているように見えます。

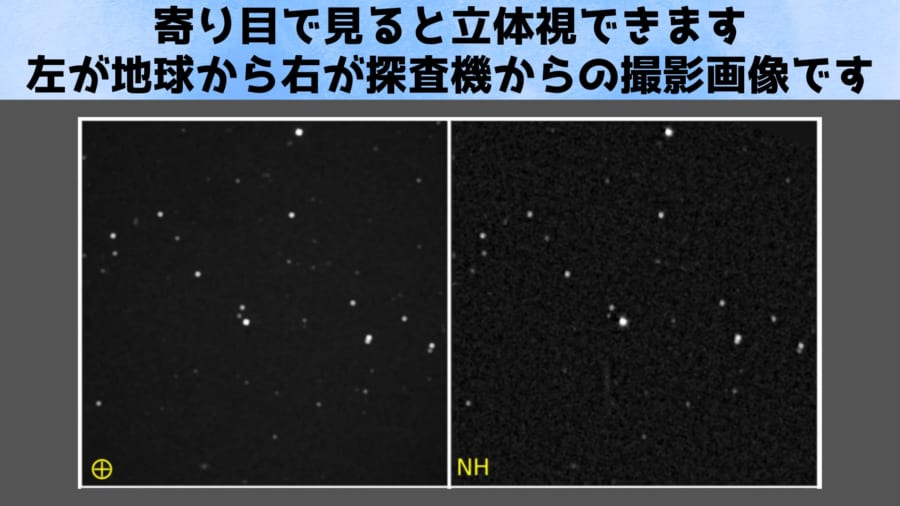

しかし実際は、観測する場所が大きく変わると、星はわずかに動いて見えるのです。

地球が太陽の周りを回るだけでも星の位置が微妙に動いて見え、この現象を使って19世紀から星までの距離を測ってきました。

では、宇宙船が地球からもっと遠く離れた場所に行けばどうなるのでしょうか?

たとえば、地球から数十億キロという遥か遠くの視点から星を見れば、その位置は地球から見る場合よりもはっきりとずれて見えるはずです。

こうした星の位置の微妙なズレを「視差(パララックス)」と呼びますが、これを使えば探査機自身が地球との距離や銀河系内の位置を正確に知ることができるかもしれません。

しかし実際に星の視差だけを使って探査機が自らの位置を測定する試みは、これまで一度も行われたことがありませんでした。

本当にそんなことが可能なのでしょうか?

太古と同じく「星をみる」宇宙探査船