スウェーデンのヨーテボリ大学(GU)で行われた研究により、アルツハイマー病の進行と密接に関連するとされてきた「リン酸化タウタンパク質」が、健康な新生児の血液中で患者の約3倍もの濃度で存在していることが明らかになりました。

このタンパク質は神経細胞にダメージを与えるアルツハイマー病の原因物質としての側面と、アルツハイマー病の進行を示す診断用のマーカーとしての側面を持つことが知られています。

ですが今回の研究では、この危険なタンパク質が新生児においては逆に神経細胞の成長や脳の正常な発達を支える「重要な役割」を果たしている可能性が示されています。

一体なぜ、同じ物質が人生の最初と最後で、まったく正反対の役割を果たしているのでしょうか?

研究内容の詳細は2025年6月7日に『Brain Communications』にて発表されました。

目次

- アルツハイマー病研究の常識が崩れるとき

- 危険なリン酸化タウタンパク質、新生児では「患者の3倍」

- 赤ちゃんの脳に隠された『アルツハイマー病攻略法』

アルツハイマー病研究の常識が崩れるとき

私たちの脳は、記憶を作ったり、友達とおしゃべりしたり、音楽を楽しんだりと、人生のあらゆる場面を支えています。

その脳の健康を守るカギの一つが、「タウタンパク質」という小さな分子です。

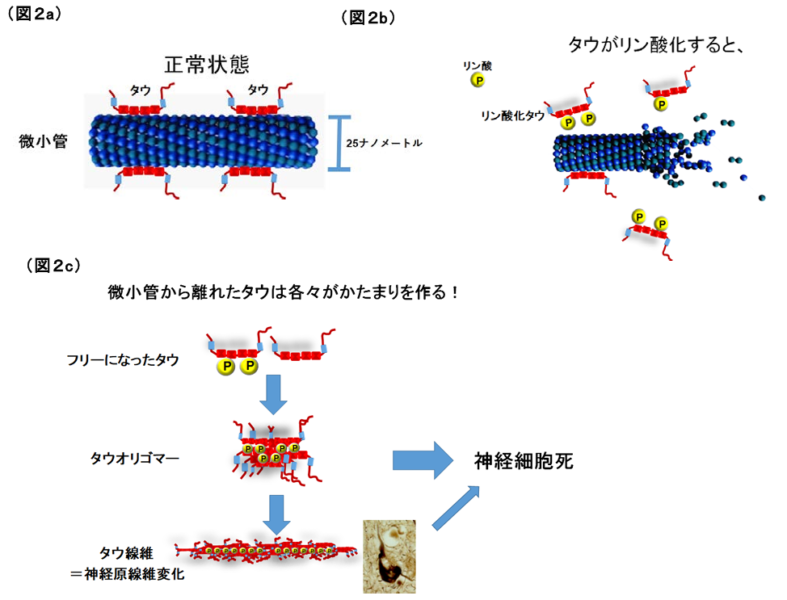

普段のタウは、神経細胞の中で細胞の骨組みを安定させたり、情報伝達をスムーズにしたりして、私たちが当たり前の生活を送るために大切な役割を果たしています。

ところが年齢を重ね、アルツハイマー病が進むと、このタウタンパク質にリン酸という物質が過剰にくっつき、「リン酸化タウ(p-tau217)」という異常な状態に変化します。

この変化したリン酸化タウタンパク質は神経細胞の中で絡まった糸くずのような「タングル」を作り出し、脳の機能を次第に損なっていきます。