京都府との強力タッグ:伝統文化と最先端技術の融合

IVSのフードエリアが目指すのは、テクノロジーのショーケースだけではない。「地元の方などのテクノロジーの融合の場になれば」という渡部氏の言葉通り、開催地・京都との連携が大きな鍵を握る。今回のプレイベントにも京都府農林水産部から田邉智也氏が駆けつけ、府のフードテック戦略について説明した。

京都府は3年ほど前に「フードテック基本構想」を策定。背景には、世界的な人口増加や地球温暖化、国内の少子化といった社会情勢の変化がある。田邉氏は、京都府が抱える「中山間地域が多く、大規模農業が難しい」といった課題に対し、「古くからある伝統食文化」と「最先端技術」を掛け合わせることで、京都ならではのフードテックを推進したいと語る。

そのための具体的な方策として、以下の3つを挙げた。

** 研究開発拠点の整備 ** : 綾部市、宇治市、けいはんな学研都市に、それぞれ一次産業、食品加工、企業集積を担う拠点を整備する。

** ネットワークの構築 ** : 大学や研究機関が多いという強みを活かし、産学官が連携するプラットフォームを構築する。

** オープンイノベーションの推進 ** : 異業種連携を通じて、一社では解決できない課題に取り組み、付加価値の高い新商品開発を目指す場を提供する。

このプラットフォームからは、すでに具体的な成果が生まれている。例えば、災害時でも心豊かになれる食事を目指す「美蓄食プロジェクト」や、インバウンド需要に応える「ヴィーガン(動物性の食品や製品を一切使わずに生活する人向けの)弁当」、そして今回の試食会でも提供された有機シロップなどだ。IVSとの連携は、こうした行政主導の取り組みと、スタートアップの持つスピード感や斬新なアイデアを結びつけ、イノベーションを加速させる絶好の機会となるだろう。

未来の食を体験する:絶品フードテック試食会レポート

プレイベントのハイライトである試食会では、IVS2025本番での出展が予定されている企業の革新的なフードが振る舞われた。いずれも、単に美味しいだけでなく、健康、サステナビリティ、新たな食体験といった明確なコンセプトを持つプロダクトばかりだ。

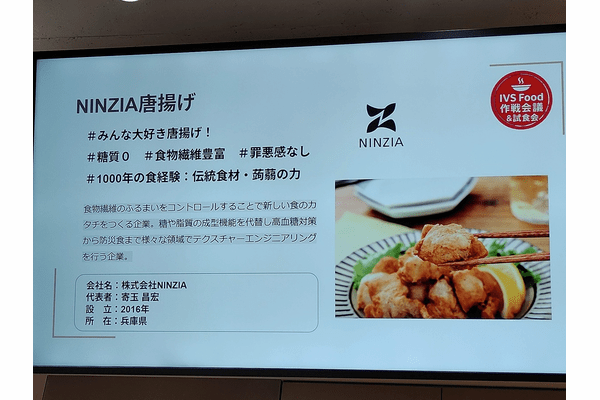

** NINZIA「罪悪感なしの唐揚げ」 ** プラントベースで小麦・牛乳・卵不使用を実現した唐揚げ。 その秘密は衣にある。同社は単なる食品メーカーではなく、こんにゃくの食物繊維から作る粉末をジェル状にする技術を持つ「テクスチャエンジニアリング企業」を標榜する。この独自技術で衣をヘルシーに仕上げ、「罪悪感なしで食べられる」美味しさを実現した。

** ディッシュウィル「未来を見据えるヘルシー弁当」 ** 代表の中村明生氏は「将来は砂漠のど真ん中、もしくは宇宙の中でもタンパク質が豊富な食品を生み出せる会社になろうとしている」と壮大なビジョンを語る。同社は植物工場で大豆を栽培し、食品生産までを一気通貫で行う。今回提供された弁当のハンバーグは、同社が開発したプラントベース(植物由来の疑似肉)と本物の牛肉を半分ずつ混ぜたハイブリッド型。健康を支えるために管理栄養士と共に栄養調整も行っているという、ストーリー性に富んだ一品だ。

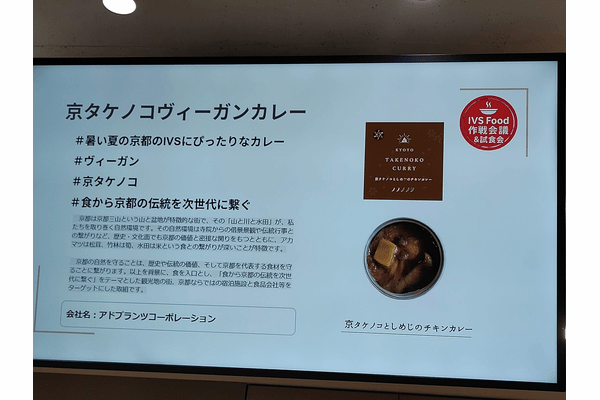

** アドプランツコーポレーション「京たけのこヴィーガンカレー」 ** 嵐山の美しい竹林を維持するために伐採された竹を、環境に配慮しつつ有効活用できないかという発想から生まれたカレー。味の監修は、無印良品のヒット商品であるカレーシリーズを手掛けた専門家が担当しており、その味は折り紙付きだ。

** yumrich「贅沢なひとくちを、すべてのひとに。」 ** 牛乳、卵、アレルギー表示義務のある28品目を一切使用しない、ヴィーガン&ハラル対応のユニバーサルなプラントベースアイスクリーム。日本の食材にこだわって開発された本商品は、株式会社YUMRICH・共同創業者 藤田夏生氏が「食において最も大切なのは、直感的に“美味しそう、食べてみたい”と思わせる魅力だと思います」と語るように、美味しさやデザインを追求した先に、サステナブルといった付加価値が自然についてくるようなプロダクトを目指している。

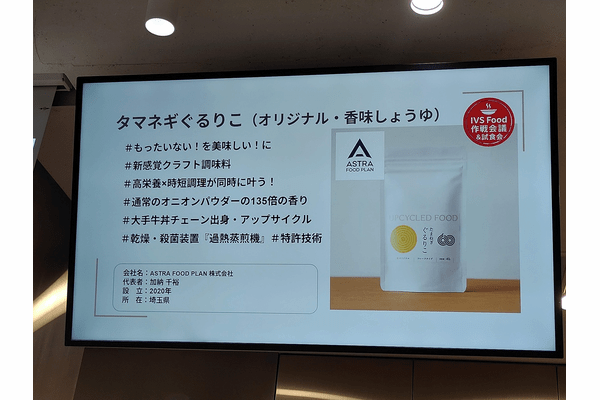

** ASTRA FOOD PLAN「タマネギ ぐるりこ」 ** 某大手牛丼チェーンから出るタマネギの端材をアップサイクル(本来なら捨てられるはずのモノに創造的な工夫を加え、新たな価値を持つ製品として生まれ変わらせること)したクラフト調味料(職人のこだわりや伝統的な製法を活かして、少量生産で丁寧に作られた調味料)。この会社のフードテックは、素材を瞬間的に乾燥させる特許技術「過熱蒸煎機」。わずか10秒で乾燥・殺菌することができる技術で、一般の乾燥タマネギの135倍もの芳醇な香りを閉じ込めており、フライドオニオン代替、飴色に炒めたソテーオニオン代替など、様々な用途で活用できる新素材となっている。

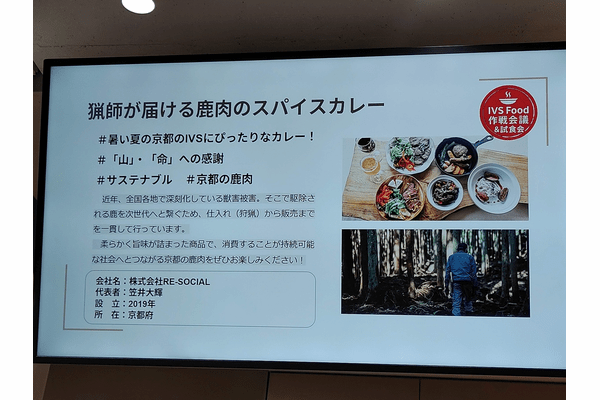

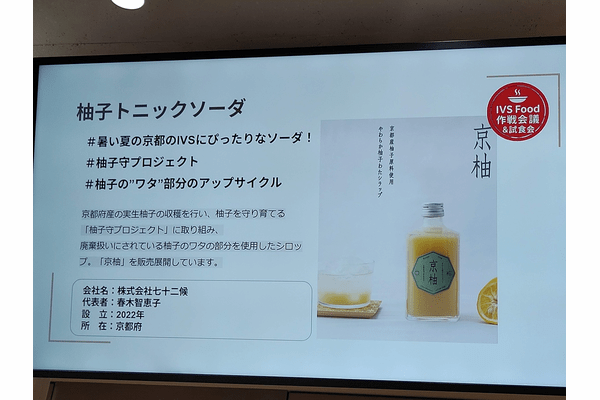

このほかにも、害獣として駆除される鹿の命を無駄にしない ** ジビエカレー(株式会社RE-SOCIAL) ** や、廃棄されるゆずの「わた」を活用した ** 「ゆずトニックソーダ」(株式会社七十二候) ** など、社会課題の解決と「美味しい」を両立させたプロダクトが候並んだ。