これは、イソギンチャクが軸を作るために、コルディンの存在が非常に重要であることを意味しています。

次に研究者たちは、「コルディンはBMPをただ掴んで抑えるだけなのか、それとも遠くまで運ぶ(シャトリングする)能力が本当にあるのか」を確かめるために、さらに詳しい実験をしました。

彼らは、動けないコルディン(固定型)と自由に動けるコルディン(自由型)という2種類のタンパク質を用意しました。

もしコルディンがその場でBMPを抑えるだけなら、動けないタイプでも効果があるはずです。

しかし、遠くまで運ぶ能力があるなら、自由に動けるタイプでないとうまく軸を作れないでしょう。

実験の結果は非常に明確でした。

自由に動けるタイプのコルディンを入れた場合だけ、コルディンが入った場所から離れた場所にBMPのシグナルが回復し、正常な背腹軸が形成されました。

一方で、動けないタイプのコルディンでは軸の形成は起こらず、BMPのシグナルも遠くまで届きませんでした。

つまり、イソギンチャクのコルディンは「単なる邪魔者」ではなく、やはり「BMPの運び屋」として重要な役割を担っていたのです。

さらに興味深いことに、研究チームはこの実験からもう一つの大切なことに気が付きました。

それは、「BMPは細胞間を自由にふわふわ漂うのではなく、細胞の表面にくっついた状態で運ばれている可能性が高い」ということです。

これは従来の理解を大きく変える発見で、細胞同士がコミュニケーションを取って体を作る仕組みを解明するための新しい手がかりになるかもしれません。

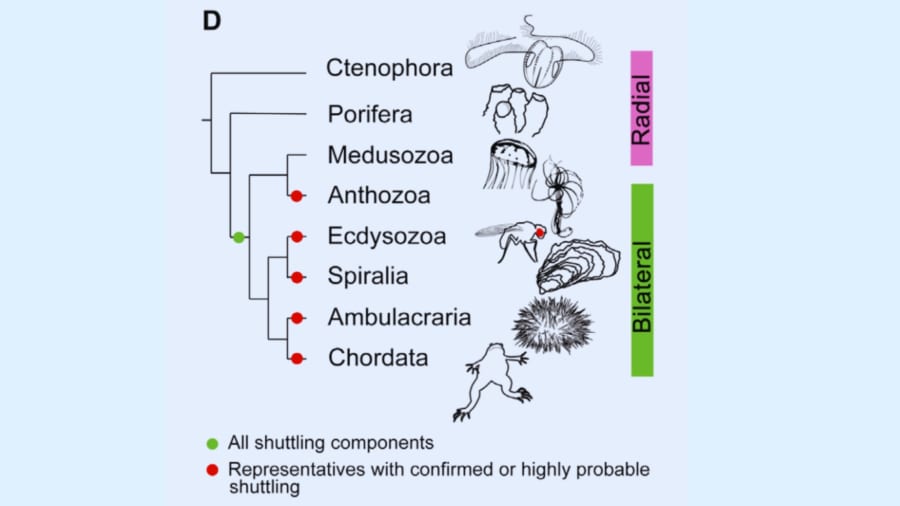

私たちの体はなぜイソギンチャクと共通点を持つのか?