そこで研究チームは刺胞動物でありながら左右軸をもつイソギンチャク「ヒメハナギンチャク(学名:Nematostella vectensis)」に着目しました。

この生き物を詳しく調べることで、私たち人間とイソギンチャクが「同じ設計図」を共有しているかどうかを確認できるかもしれないと考えたのです。

イソギンチャクは人間と同じくBMPシャトリングを使って体を作っているのでしょうか?

イソギンチャクにもあった人体の設計図

イソギンチャクは人間と同じようにBMPシャトリングを使って体を作っているの?

この謎を解明するため、研究者たちはまずイソギンチャクの胚(生まれる前の初期段階の細胞)で、「コルディンが働かないようにしたらどうなるか」を調べる実験を行いました。

先に述べたようにコルディンは、BMPというタンパク質を掴んで運ぶ「運び屋」役を担っています。

もしこの運び屋がいなくなったら、BMPが正しい場所に運ばれなくなって、体の形を作ることができなくなるかもしれません。

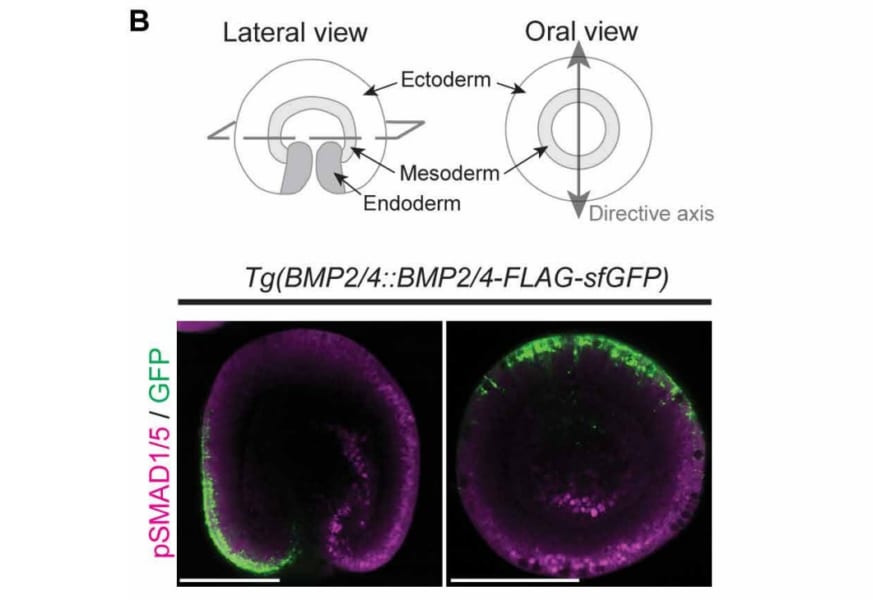

実際に実験をしてみると、予想した通り、コルディンが働かなくなった胚ではBMPが正しく運ばれなくなり、胚の中でBMPの指示(シグナル)がうまく伝わらなくなりました。

その結果、本来なら背中側とお腹側をはっきりと区別するはずの軸が作られず、胚は丸い形(放射状)のまま発生してしまったのです。

(※前後の軸と背腹の軸が決まると左右軸はほぼ自動的に決まるため、背腹の軸にかんする遺伝子やタンパク質を調べるのです)