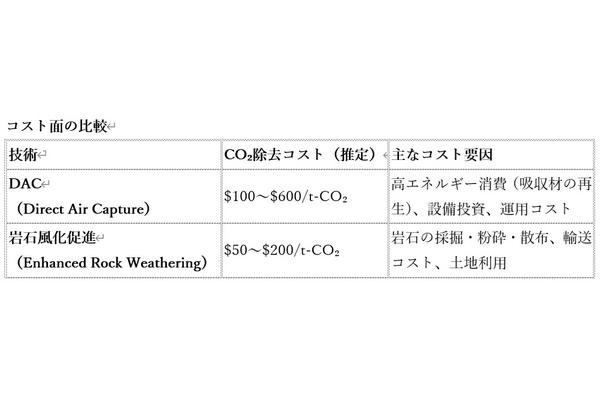

DACと岩石風化促進とのコスト面、実用面での比較

DACはCO2を選択的に回収できる技術だが、吸収材の再生やCO2の分離・貯留に大量のエネルギーを必要とするため、コストが高くなりがち。一方、岩石風化促進は自然の化学反応を利用するため、エネルギー消費が少なく、比較的低コストで実施可能。

DACはすでに商用化されているものの、コストが高く、拡張には大規模な設備投資が必要。一方、岩石風化促進はまだ実証試験段階だが、広範囲に適用できる可能性があり、長期的なCO₂固定化が期待されている。

結論: ・DACは高精度なCO₂回収が可能だが、コストが高く、エネルギー消費が大きい。 ・岩石風化促進は低コストで長期的なCO2固定化が可能だが、適用には土地や鉱物資源が必要。 ・どちらもカーボンネガティブの実現に貢献するが、用途やコストに応じて使い分けが必要。

岩石を砕き、撒く―その効果と持続性、そして課題

** ――岩石を粉砕して農地などに散布するという方法が中心的かと思いますが、そのCO2固定化効果はどのくらいの期間持続するのでしょうか。また、粉砕や散布に伴うエネルギー消費やCO2排出についてはどのように評価されていますか? **

** 中垣教授 ** :例えば1トンの岩石があったとします。この岩石が持つCO2固定化ポテンシャルは、岩石の種類によって異なり、数百年から数千年、数万年かけて自重の半分程度のCO2を固定化できるものもあります。これが究極的に蓄えられる量です。しかし、それでは2050年のカーボンニュートラル目標には間に合わないため、反応を早める必要があります。そのために、岩石を細かく粉砕して表面積を拡大することで反応を早めるのです。

現在、私たちが日本で進めようとしているのは、砕石事業者から出る「ダスト」と呼ばれる削りカス(産業廃棄物)を利用する方法です。このダストをさらに細かく粉砕する際にはエネルギーが必要となり、CO2も排出されます。また、ダストを発生場所から農地などの散布場所へトラックで運搬する際にもCO2が排出されます。そのため、北海道の岩石を沖縄で使うといったことはせず、地産地消を基本とし、輸送に伴うCO2排出を最小限に抑えることを考えています。

最終的なCO2固定化量は、これらのプロセスで排出したCO2量を差し引いて評価します(ライフサイクルアセスメント:LCA)。例えば、三菱重工業と早稲田大学が共同で進めているプロジェクトでは、特定の岩石(かんらん岩や蛇紋岩など)を用い、1年間でCO2を固定化する研究を行っています。時間をかければさらに多くのCO2を固定化できますが、実用化のためにはより短期間での効果が求められます。

** ――コストについてはどのようにお考えでしょうか? **

** 中垣教授 ** :現在、世界で最も安価にCO2を回収できると言われているのは、大規模な森林再生で、1トンあたり10ドル程度です。岩石風化促進も、将来的にはこれに近いコスト、あるいはそれ以下を目指せる可能性があります。特に、砕石ダストのような未利用資源を活用することで、原料コストを大幅に抑えられる可能性があります。

重要なのは、CO2固定化量だけでなく、その「永続性(Durability)」です。樹木は何十年、何百年で枯れてCO2を再放出する可能性がありますが、岩石風化によって固定化された炭酸塩は、地質学的な時間スケールで安定的にCO2を貯留します。この永続性の価値をどのように評価するかが、今後の課題の一つです。

また、農地に岩石粉末を散布することで、土壌改良効果や作物の収量増加といった副次的な便益(co-benefit)も期待できます。これらを経済価値として評価できれば、実質的なCO2固定化コストをさらに下げることができるでしょう。