よく用いられるエサとして、キンパク・オニチョロ・ピンチョロ・ヒラタ・クロカワムシといった川虫類、ミミズ・ブドウムシといった虫エサ類、イクラが挙げられるが、それぞれサイズと表面積/沈む速度が違う。

クロカワムシやミミズは沈みやすいが流れの影響を受けやすく、ブドウムシはそもそも水に浮く……といった具合だ。これらを考慮しつつ、水深や流れの速度を考え、最適なオモリをチョイスする必要がある。

エサも重要なファクター(提供:TSURINEWSライター・荻野祐樹)

エサも重要なファクター(提供:TSURINEWSライター・荻野祐樹)多点付けによる変化

では続いて、オモリを多点付けするとどのような事が起こるのか。それに伴う注意点、メリット・デメリットと共に紹介しよう。

表面積が増す

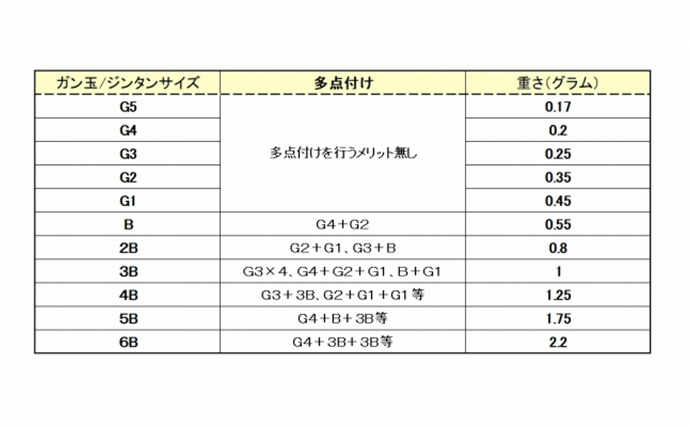

先に登場した表を参考に、1gの重さを得たい場合、3B1つでジャストとなる。だが、G3×4、G4+G2+G1、B+G1も同じ1グラムだ。勿論2B+G4の2つでもいい。

重さは同じ1gであっても、オモリの個数が増えると表面積が大幅に増して流れの影響を受けやすくなるし、大きなオモリは単純に沈むのが速い。

この事を利用して、理想的な速度でエサが流れる/沈むようにコントロールするのだ。加筆した表を用意してみたので、参考にしてほしい。

多点付けを加えた重さ一覧(提供:TSURINEWSライター・荻野祐樹)

多点付けを加えた重さ一覧(提供:TSURINEWSライター・荻野祐樹)実際釣り場では細かなグラム調整を行う訳ではなく、「この速さなら、今よりほんの少しだけ重くしたい」といった際の参考になれば幸いだ。

流れる速度が変化

表面積が増す事により、流れる速度がほんの少しだけ緩やかになる。これにより、ターゲットにエサをゆっくり見せることが出来るのだ。スレた渓魚が多い釣り場では、これが大変大きなメリットとなる。

1個付けでさっと流すのか、ピンポイントで落とし込むのか。それとも複数付けでゆっくり流していくのか……これだけで釣果が変わるのが、渓流エサ釣りの奥深き世界だ。