私は理事として3期を、監事を1期務めて、データベース委員長、『社会学評論』編集副委員長、学会賞委員長を歴任したが、今回は『社会学評論』に関連する回想法を試みる。

2年間の任期で8冊の特集号を編集

理事の任期は2年だから、合計で8冊の『社会学評論』の編集責任者になったが、査読を経た自由投稿論文だけの掲載を止めて、すべての号で半分のページを「特集」としたのである。これは、会長から委嘱された委員長の舩橋晴俊法政大学教授と議論したうえで決定した方針であった。舩橋教授は私より1歳上の団塊世代であり、それまで環境社会学の体系化を志されてきた研究姿勢を私も高く評価していた。

それで、会長に副委員長の職務を委託されたので、早速二人で今後2年間の編集方針を協議した。そうしたら期せずして、この10年間くらいの『社会学評論』が大学院生の就職用になっていて、中堅の専門家や大家がなかなか書かなくなったことが残念であるとの判断で一致した。

そこで委員長、副委員長を含めて11人の『社会学評論』編集委員が自らの専門分野に近い「特集テーマ」を理事会で披露して、議論の末8冊の「特集号」が決定した。もちろん提案した編集委員も「特集号」には必ず寄稿することを条件に、それまでにはなかった2年間のプロジェクトが始まったのである。

「還暦を迎える日本社会」を特集した

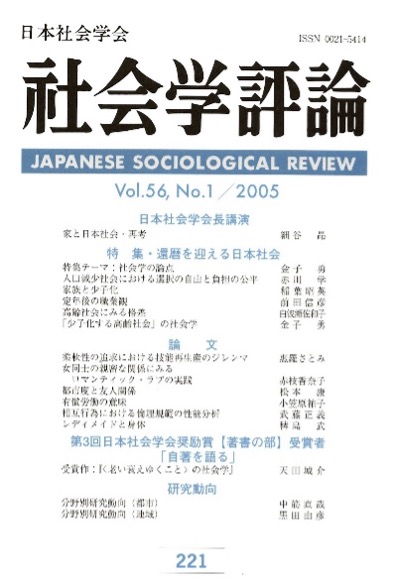

当時の私は高齢化研究と少子化研究を融合して、「少子化する高齢社会」論を模索していたので、戦後60年目の2005年にふさわしい「特集号」にしたいと考えて、「還暦を迎える日本社会」を委員会で提案したところ、全員に賛同していただいた。それで私以外の執筆メンバーを4人選んで、半年間での準備を条件に執筆をお願いしたところ、全員が快諾された。

赤川学信州大学助教授(現・東京大学教授)、白波瀬佐和子筑波大学助教授(現・東京大学名誉教授)、稲葉昭英東京都立大学助教授(現・慶応義塾大学教授)、前田信彦立命館大学教授の方々であり、それまでにもいろいろな縁があり、この特集号への寄稿を引き受けていただけたのである。