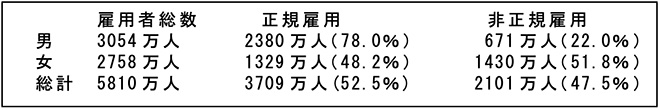

たとえば総務省統計局による最新の25年4月の分では、正規の職員・従業員数は3709万人であり、前年同月に比べ43万人(1.2%)の増加であった。他方、「非正規の職員・従業員数」は2101万人であり、前年同月に比べ17万人(0.8%)の増加を示した。まとめれば表3を得る。

表3 男女別正規雇用と非正規雇用(2025年4月分) (出典)総務省「労働力調査」(2025年4月分)(注)集計は四捨五入なので、必ずしも100%にはならない。

雇用形態では、男女別の差異が大きいが、非正規雇用では男性が全体の22%、女性では過半数の52%に達した。これらの理由はすでにのべた。男女合計すると、正規雇用が52.5%、非正規雇用が47.5%になり、もはや両者は拮抗している。

「還暦社会」から20年が過ぎて、「卒寿社会」になり、日本社会の少子化は進み、「縮減社会」が鮮明になりつつある。2033年の「米寿社会」も近くなった。

このまま縮減していけば、日本の経済社会システムは投資も消費も落ち込み、社会システム全体の活力が減退する。さらにこれまでのシステムの根幹を支えてきた諸制度、教育、医療、福祉、介護、治安、国防、交通、通信、都市のインフラの劣化が進む。

既述してきたように、教育と雇用が取りあえずの突破口になることを、「還暦社会」から「米寿社会」までを見通すように努めてきた筆者の確信でもある。政財界、マスコミ界、学界などの積極的な取り組みを願うばかりである。

■

注1)これらについて詳しくは金子(2005)を参照してほしい。 注2)これらの用語、結婚からの逃走(flight from marriage)と「家族からの逃走」(flight from family)はエバースタット(2024)から得た。

【参照文献】

Eberstadt,N.,2024, “The Age of Depopulation Surviving a World Gone Gray” Foreign Affairs Report No.12 Published on October 10, 2024. 伊藤整,1958,「近代日本人の発想の諸形式」『小説の認識』新潮社:157-215. 金子勇,2005,「『少子化する高齢社会』の社会学」日本社会学会編『社会学評論』Vol.56, No.1:93-111. 金子隆一.1995,「わが国女子コウホート晩婚化の要因について:平均初婚年齢差の過程・要因分解」『人口問題研究』 1995;51(2):20-33. 週刊東洋経済編集部,2025,『週刊 東洋経済』第7228号(4月19日). 田辺和俊・鈴木孝弘、2020, 「都道府県別の女性未婚率の要因分析-自治体の少子化対策の観点から」『厚生の指標』第67巻第13号. 矢野恒太記念会編,2001,『日本国勢図会 第59版』国勢社.