しかし摂氏36℃を超えるような高温では逆に発光が減少し、細胞が熱ストレスでダメージを受けた可能性が示唆されています。

また葉に傷を付けると傷口周辺での光子放出が明らかに増大し、これは植物が受傷ストレスに応答して活性酸素を発生させている可視化と考えられます。

興味深いことに、傷つけた葉に局所麻酔薬(ベンゾカイン)を塗布した場合、他のどの処理よりも際立って強い発光が観察されました。

痛みを和らげるはずの麻酔薬で光が増す理由は不明ですが、細胞膜やイオンチャネルに影響を与える可能性もあり、今後の研究課題とされています。

“生命センサー”としての可能性

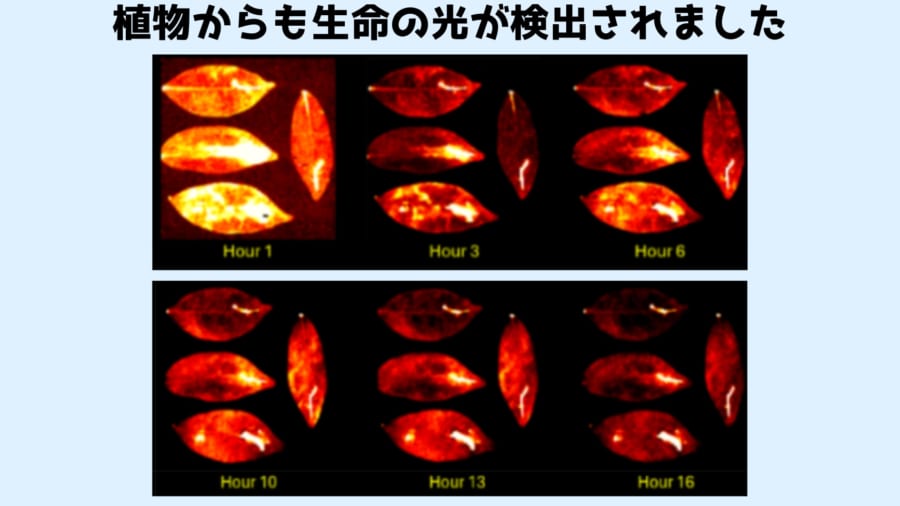

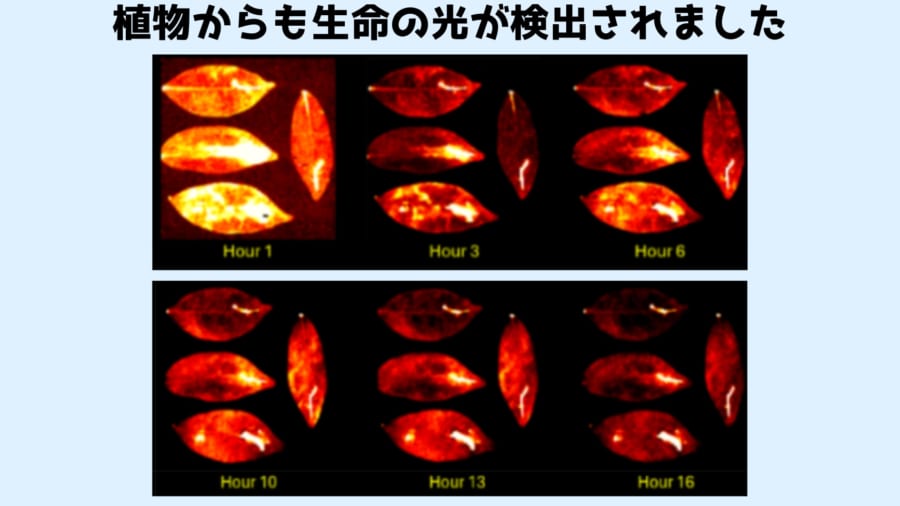

“生命センサー”としての可能性 / 観葉植物ウチワゴムの葉を先端付近で軽く切り裂き「ケガ」をさせました。こうすると葉は傷を修復しようとして活性酸素を出し、その副産物として超弱い光が生まれます。傷つけた直後から 1 時間露光の写真を 16 回(16 時間連続) 撮り、どのくらい光るかを追跡したものです。写真の配置でいうと 左上の葉はアルコール消毒液、中央の葉は過酸化水素(強いオキシドール)、下の葉は局所麻酔薬ベンゾカインのジェルを塗布し、右端の葉だけは何も塗らず「ケガだけ」の状態で光り方の基準(コントロール)としました。つまり 図 は「同じ傷を負った葉でも、アルコール・オキシドール・麻酔薬によって“傷口で発生する光”の強さと持続時間がどう変わるか」を16 時間ぶん並べて見比べる写真――というわけです。/Credit:V. Salari et al . The Journal of Physical Chemistry Letters (2025)

“生命センサー”としての可能性 / 観葉植物ウチワゴムの葉を先端付近で軽く切り裂き「ケガ」をさせました。こうすると葉は傷を修復しようとして活性酸素を出し、その副産物として超弱い光が生まれます。傷つけた直後から 1 時間露光の写真を 16 回(16 時間連続) 撮り、どのくらい光るかを追跡したものです。写真の配置でいうと 左上の葉はアルコール消毒液、中央の葉は過酸化水素(強いオキシドール)、下の葉は局所麻酔薬ベンゾカインのジェルを塗布し、右端の葉だけは何も塗らず「ケガだけ」の状態で光り方の基準(コントロール)としました。つまり 図 は「同じ傷を負った葉でも、アルコール・オキシドール・麻酔薬によって“傷口で発生する光”の強さと持続時間がどう変わるか」を16 時間ぶん並べて見比べる写真――というわけです。/Credit:V. Salari et al . The Journal of Physical Chemistry Letters (2025)

本研究により、超弱いながら生物はわずかな光を発していること、そしてその光は生命活動と密接に結びついていることが改めて示されました。

生きている個体では微弱光子の放出強度が高く、死亡すると著しく低下するという現象は、いわば「生きているか否か」を示す生物の指標として機能するかもしれません。