50年の時を経て氷河の下から現れた真実

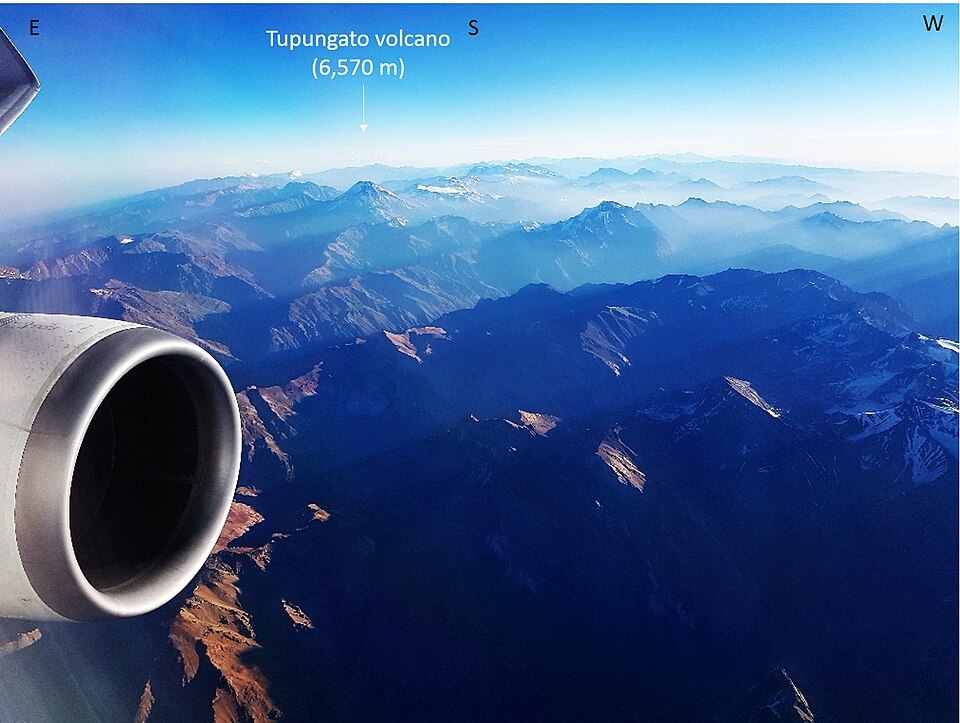

この「STENDEC」の謎は、半世紀以上も未解決のままだった。事態が動いたのは1998年。アルゼンチンの登山ガイド、ペドロ・レゲラ氏が、トゥプンガト山(アンデス山脈の火山)の氷河を登っていた際、雪の中で何かが鈍く光っているのに気づいた。

他の2人の登山愛好家と共に近づいてみると、それは標高約4000メートルの氷河の中から現れた、スターダスト号の残骸だったのである。

スターダスト号は空中分解したのでも、何者かに連れ去られたのでもなかった。高高度の強い偏西風(ジェット気流)の影響と視界不良により、航路を誤って計算し、山に激突していたのだ。発見者親子が「機体には金塊が積まれていた」という噂を広めたことも、ミステリーに拍車をかけた。

ゆっくりと流れる氷河は、50年以上にわたって機体の残骸を厚い氷の下に封じ込めていた。しかし、地球温暖化の影響で氷河が後退し始めた2000年1月頃から、機体の破片や乗客の遺品、さらには遺体の一部までもが次々と姿を現し始めた。

同年1月、アルゼンチン軍は残骸の散乱状況が比較的小さいことから、斜めではなく正面に近い角度で衝突した可能性が高いと判断した。その後のアルゼンチン民間航空事故調査委員会(JIAAC)の調査では、エンジンが衝突時も巡航速度に近い状態で稼働しており、着陸装置も格納されていたことが判明。これは、パイロットが意図しないまま山に激突した状況、つまりCFIT(Controlled Flight Into Terrain:制御された状態での地上への衝突)を示唆していた。

最終的に、事故原因は「高高度のジェット気流の影響を適切に評価せず、実際の位置よりも西(山脈を越えたチリ側)にいると誤認し、安全な高度に達する前に降下を開始したことによる致命的なナビゲーションエラー」と結論づけられた。

これにより、スターダスト号の失踪の物理的な謎は解明された。しかし、「STENDEC」の意味だけは依然として謎のまま残されたのである。