・生成AIでできることは、①苦手なものを代わりにお願いする ②壁打ちの相手をしてもらう ③やたらめったらパターンを作る ④やっぱり背景は描いてほしい の4つ。

・生成AIは短中期的には仕事を奪わないが、長期的には不透明。ただし漫画制作は難しく、漫画家より先にいろいろなものがAIに代替されると思う。

・生成AIにより漫画制作の効率が上がれば作品数が増え、描ける人の裾野も広がると指摘、奪われる前に、生成AIの普及が、日本の漫画文化のさらなる多様性の向上につながる段階がありそう。

裾野が広がるほど山は高くなることに関連して、今夏、公開される映画 LIBERTYDANCEの原作となった拙著「音楽を取りもどせ! コミック版 ユーザー vs JASRAC」の「はじめに」は、漫画家の赤松健参議院議員の以下のコメントで始まっている。

『ラブひな』『ネギま!』などの作品で超人気の漫画家 赤松健氏は、「スポーツでも何でもアマチュアの裾野が広いほど、プロは強くなります。・・・裾野を狭めるとマンガの質が落ちて、面白くなくなる」と指摘しています。

(サンデー毎日 2013年4月7日号)

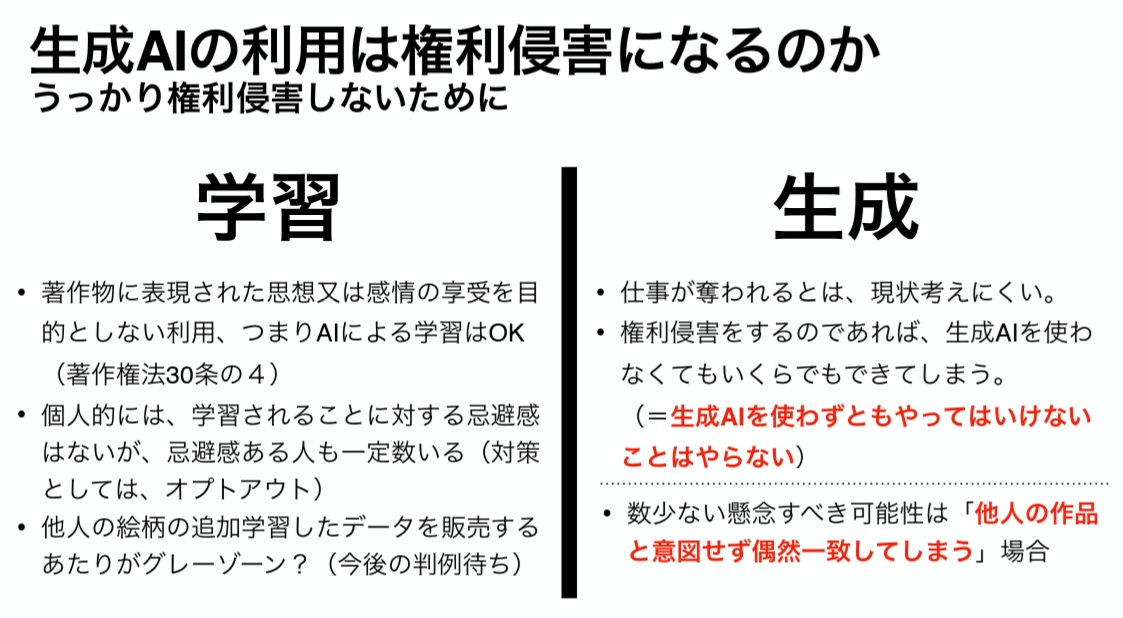

生成AIの利用は権利侵害になるのか

・生成AIの利用は権利侵害になるのかについては学習と生成に段階が分かれる(下図)。

学習については、最初のポツのとおり、著作権法30条の4で「著作物に表現された思想または感情の享受を目的としない利用」は原則OK。30条の4については、拙稿「経団連の提言するコンテンツ省(庁)の新設が必要なこれだけの理由②」で適用範囲についての文化庁の見解も含めて解説した。

学習の2番目の「学習されることに対する忌避感のある人は一定数いる」とあるが、忌避感のある著者の代表例として、前回投稿「「チャットGPTが巻き起こした「ジブリ旋風」の光と影」で紹介した宮崎駿氏があげられる。

同氏は2016年のテレビ番組で、人工知能で作られたグロテスクな映像を見せられて、「極めて不愉快(中略)、僕はこれを自分たちの仕事とつなげたいとは全然思いません。極めて何か生命に対する侮辱を感じます」と酷評している。