weiyi zhu/iStock

4/11デジタルコンテンツ協会(DCAJ)ビジネスセミナー「漫画制作における生成AI活用の現状~2025年春~」(以下、「DCAJ講演」)で漫画家 小沢高広氏の講演をきいた。

セミナー資料は公開されていないが、2024年春には経済産業省の経済産業研究所(RIETI)で、「漫画制作における生成AI活用の現状~2024年春~」(以下、「RIETI講演」)について講演。2023年10月にも 文化審議会著作権分科会法制度小委員会(以下、「文化庁小委」)で発表している。

いずれもプレゼン資料と議事録が公開されているが、RIETI講演は動画配信もされているので、以下、RIETI講演の議事録をベースに紹介する。その後、2025年3月にオープンAIがジブリ風画像生成サービスを開始したため、これについては2025年4月のDCAJ講演で補足する。また、2023年10月に遡るが、文化庁小委でも興味深いQ&Aがあるので、それについても紹介する。

RIETI講演では103枚のスライドを用いて、43分にわたって話をした。以下、議事録を筆者なりに要約し、解説を加える。

生成AIで何ができるか

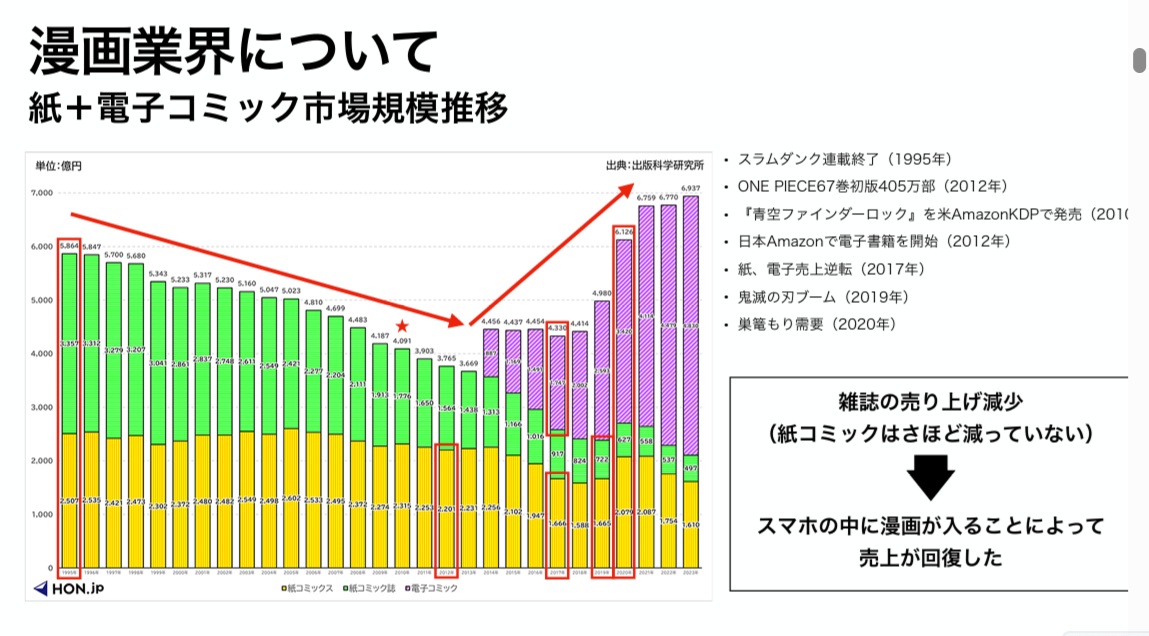

・自分はデジタル入稿やSNS、NFT、生成AIなどを早期に導入した。漫画家は約2万人。1995年以降下降傾向だった「紙+電子コミック」の売上は、電子書籍が始まりスマホで漫画が読めるようになったことで、2012年以降回復し現在は電子が紙を上回る(下図)。

・生成AIはストーリーや作画を補助できるが、漫画の核であるネームには当面不向き。編集者のように素材を引き出す使い方が有効。

・生成AIがもっともらしいうそをつくハルシネーションについて、自分は、「講釈師、見てきたようなうそをつき」という江戸時代の川柳が好きで、エンタメのクリエイターとしてこうでありたいと思っているので、ハルシネーションを生む生成AIは創作に向いていると思う。