その適応が訓練によるものか、あるいは遺伝的変異によるものなのかを探ることが本研究の大きな目的でした。

高地適応の例としては、チベットやアンデスの高地民族が低酸素に順応し、北欧やアジア北部の先住民が寒冷地に適応したことが知られています。

水中への適応では、インドネシアの海洋民バジャウ族が大きな脾臓を持つ遺伝的変異を示した研究(2018年発表)が有名です。

バジャウの女性たちも妊娠中に素潜り漁を行うため、こうした生活習慣が強力な進化圧として働く可能性が議論されています。

研究チームは、同様に素潜り漁の伝統を持つ済州島の海女さんにも類似した進化が起きているのではないかと着目しました。

海女さんの秘密をDNA解析!

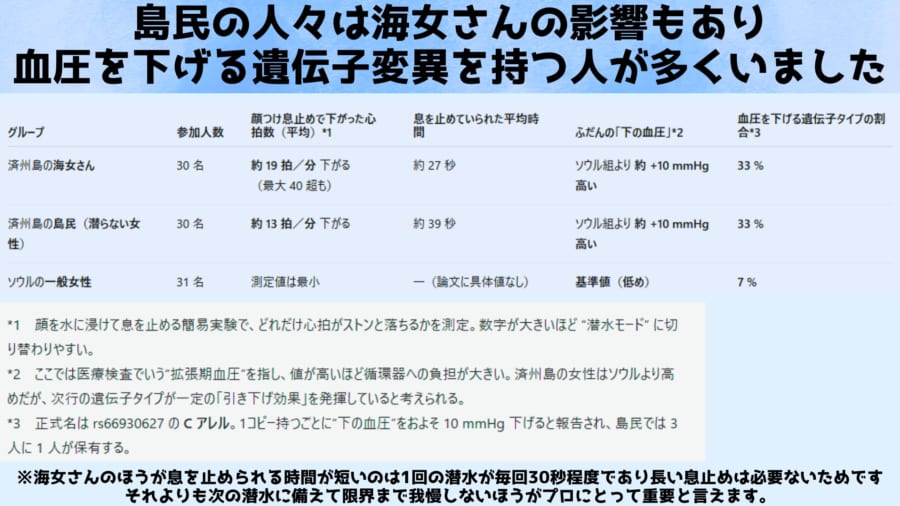

本研究では、済州島で漁を行う海女さん30名と、同じ済州島出身だが潜水をしない女性30名、さらに本土(ソウル)出身の女性31名を被験者として比較しました。

被験者はいずれも平均65歳前後で年齢を揃えています。

まず彼女たちの安静時と潜水時の生理指標を測定するため、「疑似潜水実験」を行いました。

具体的には、水を張った容器に顔を浸けて息を止めてもらい(いわゆる潜水反射の誘発実験)、心拍数と血圧の変化を記録しました。

この方法は安全に人間の潜水時の生理反応を再現する標準手法です。

実験の結果、全員で心拍数の低下(徐脈)という潜水反射が確認されましたが、その低下幅は海女さんが突出して大きいことが判明しました。

一般の訓練を受けていない人(済州島の非海女さん)の心拍数は、疑似潜水の間に平均約12.6拍/分低下しましたが、海女さんでは平均18.8拍/分も低下しました。

中には、わずか15秒間の潜水で心拍が40拍/分以上も急減した海女さんもいました。

一方、拡張期血圧に関しては、ソウル出身の参加者に比べて済州島出身者(海女さん・非海女さんとも)が平均してやや高めの傾向を示していました。