そこで、キリフィッシュの中には、AHRというセンサーの一部をあえて“弱めた”体質の個体が現れました。すると、その魚たちは警報をむやみに鳴らさず、必要なときだけ解毒の仕組みをうまく使うことができました。その結果、ほかの魚よりも毒の中で生き残ることができたのです。

つまり、毒を早く見つけて対処することが必ずしも正解ではなく、毒に「慣れている」かのように、うまく付き合える体の仕組みが選ばれたということです。

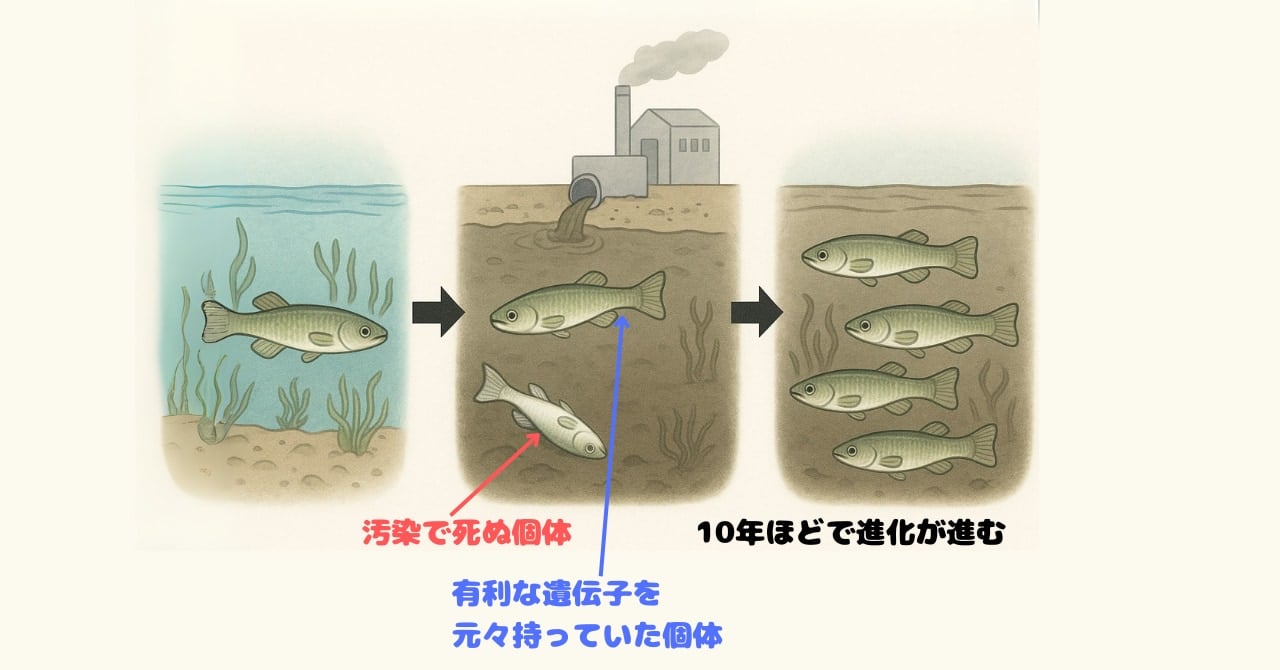

重要なのは、これらの変異が新たに生まれた突然変異ではなく、もともと集団内に潜んでいた「既存の遺伝的変異(standing genetic variation)」だったという点です。

つまり、進化の起点となったのが突然変異ではなく「環境が変わったとき、すでに持っていた引き出しの中から適した遺伝子が選ばれる」という現象だったのです。

素早い進化は突然変異が原因ではない

私たちが「進化」と聞いて思い浮かべるのは、たいてい「突然変異によって新しい性質を持つ個体が現れ、それが自然選択によって広がる」というイメージです。

たとえば、キリンの首が長くなったのは、あるとき偶然に首の長いキリンが生まれ、木の高い場所の葉を食べられたから…というような話を、学校で習ったことがあるかもしれません。

このような考え方では、「進化=新しい遺伝子(突然変異)が生まれること」が出発点になります。新しい性質が“生まれる”ことこそが、進化の第一歩だというわけです。

ところが今回のキリフィッシュの研究は、まったく違う進化のあり方を示しました。

彼らが毒に強くなったのは、突然変異によって新しい性質を獲得したからではありません。もともとその魚の集団の中に「毒に強くなりやすい体質」を持つ個体が少しだけ存在していて、それが川が毒で汚染されるという強いプレッシャーによって選ばれた結果だったのです。