問題は「じゃあ、学習方法を理解するためには、どんなことをすればいいの?」という部分のはずです。

今回の研究では、成績上位の子と下位の子でどのような意識や学習方略の違いがあるかについても調査されています。

次のページでは、学習方法が良いとは具体的にどういうことを指すのか? その謎を解き明かしていきます。

学習方法の理解に至るためには、どんなことをすればいいの?

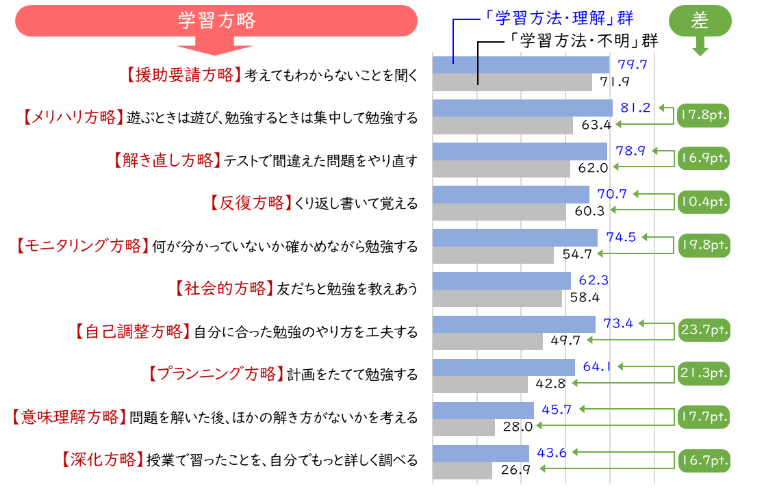

学習方法を理解している子どもと、理解していない子どもを比較した分析結果によると、両者の違いはさまざまな学習方法を実践しているかどうかにあることがわかりました。

特に、「自己調整方略」(自分に合った勉強のやり方を工夫すること)や、「モニタリング方略」(何がわかっていないか確かめながら勉強すること)、「プランニング方略」(計画を立てて勉強すること)において大きな差がついています。自分の学習を客観的にとらえ、自分で調整しながら学ぶことが、学習方法の理解を促進しているのです。

これは、見方を変えると、学習方法を理解している子どもは、最初からいきなり上手く行った訳ではなく、さまざまな勉強のしかたを試行錯誤している可能性が高い、ということが言えるのかもしれません。

世の中にはさまざまな勉強方法が存在していますが、どの学習方法が自分にあっているかは色々試してみないことにはわかりません。ここを怠ると、自分には合わない勉強方法を採用して思うように成果が上がらないという状況に陥る可能性があるかもしれません。

また、その他、「メリハリ方略」(遊ぶ時は遊び、勉強する時は集中して勉強すること)、「意味理解方略」(問題が解けた後に別解がないか考えること)、「深化方略」(授業で習った内容を自分なりに更に詳しく調べること)なども、学習方法を理解するために役立っているようです。