元々は複数の原子が光と相互作用する際の集団的な状態を指すもので、ブライト状態では原子の集団が協調して光と強く相互作用し(明るく励起される)、ダーク状態では原子たちがうまく組み合わさって光と相互作用しない(暗く見える)ようになります。

Villas-Boas氏らはこの発想を光の側に応用できないかと考えました。

つまり、「原子ではなく光子同士が特別な組み合わせ(重ね合わせ状態)になることで、光が物質と相互作用しやすい状態(ブライト)と、しにくい状態(ダーク)を作り出せるのではないか?」と発想したのです。

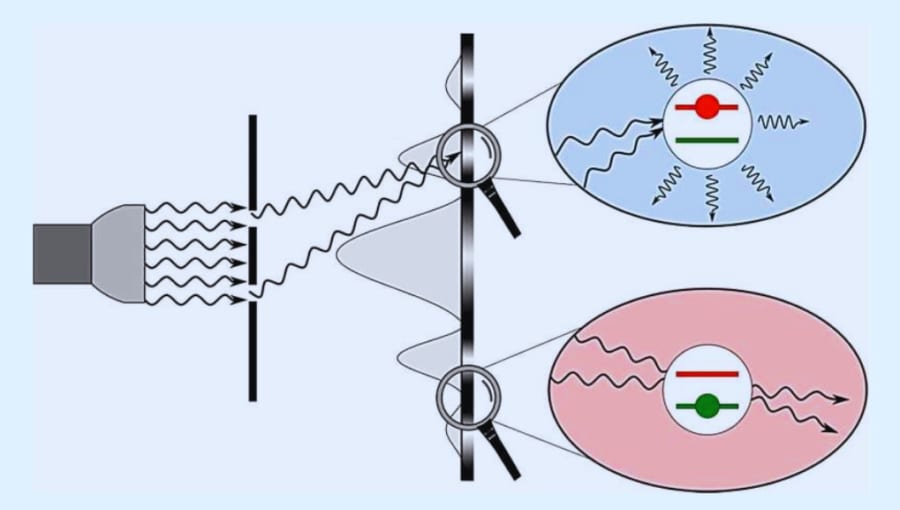

具体的には、彼らは二重スリット実験の状況をシミュレーションするシンプルなモデルを組みました。

光源から放たれた1個の光子は、スリットAとスリットBの2つの経路を同時に進む重ね合わせ状態になります(一種の「二模式の光子状態」)。

スクリーン上のある一点に光子が到達するとき、その光子は実は「経路Aを通った成分」と「経路Bを通った成分」の両方を含んでいます。

この2つの成分の位相(波の山谷のずれ具合)がちょうど反対だとすると、古典的には電場が打ち消し合って強度ゼロ、すなわち暗い縞に対応します。

しかし量子の視点では、光子は「経路A成分+経路B成分」という単一の重ね合わせ状態で存在しており、その状態がどのように検出器と相互作用するかがポイントになります。