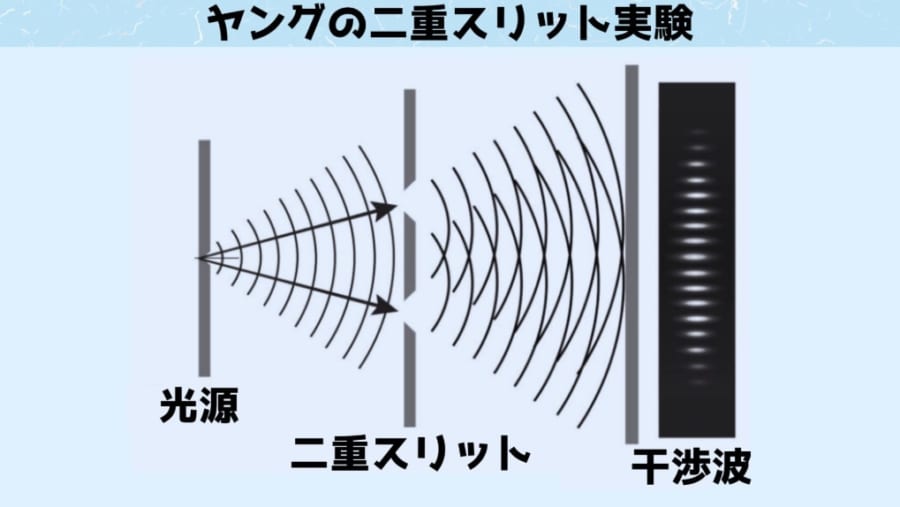

有名な二重スリット実験でスクリーン上に現れる明暗のしま模様(干渉縞)は、これまで「光が波として互いに打ち消しあう現象」だと教科書で説明されてきました。

しかしドイツのETHチューリッヒ、テュービンゲン大学、マックスプランク量子光学研究所、そしてブラジルのサンカルロス連邦大学(UFSCar)からなる国際研究チームによって行われた研究によって、二重スリット実験のしま模様が、フォトンという粒子が取りうる二つの量子状態――検出できる“ブライト状態”と検出できない“ダーク状態”――の巧みな切り替えだけで描ける可能性が示されました。

言い換えれば、「光が波だから生じる」と思われていた縞模様を、光の波動性に頼らず粒子としての性質だけで再現できる可能性が示されたのです。

この大胆な再解釈は、量子力学の難問「波と粒子の二重性」に新たな光を当てるものとして注目されています。

研究内容の詳細は2025年4月3日に『Physical Review Letters』にて発表されました。

目次

- 二重スリット実験の解釈に挑む新理論

- 光はただの波でも粒子でもない――新理論が示す光の新たな顔

- 教科書更新か? 量子“潜伏光”が開く未来

二重スリット実験の解釈に挑む新理論

光は波でしょうか、それとも粒子でしょうか?

――この問いは17世紀のニュートンやホイヘンス以来、物理学者たちを悩ませてきました。

1800年代初頭、ヤングの二重スリット実験によって光の干渉縞が観測されると、人々は「光は波だ」と考えるようになりました。

19世紀末にマックスウェルが電磁波としての光を理論化し、その後20世紀初頭にはアインシュタインが光電効果の説明から「光は粒子でもある(光量子=フォトン)」と提唱します。

こうして現在では「光は波であり粒子でもある」という二重性が定着しました。