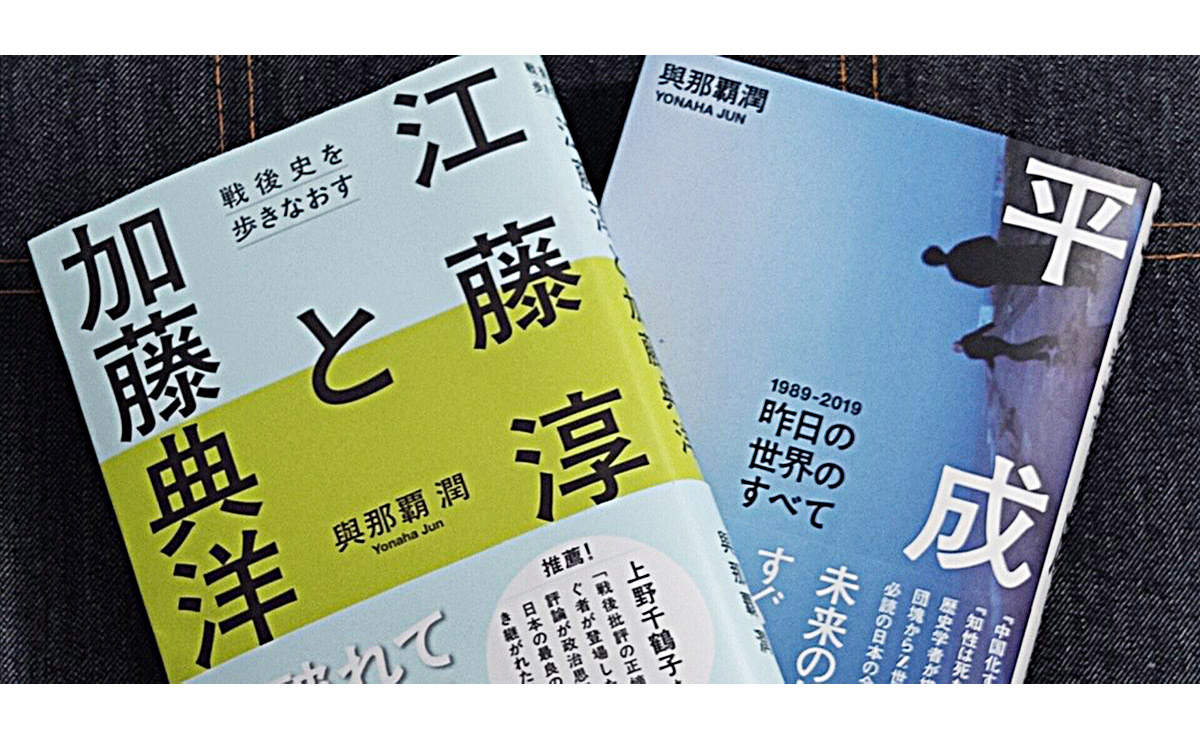

いよいよ5/15に、新刊『江藤淳と加藤典洋』を出す。病気の後は対談を併録するなど、他の方に助けられて本を作ることが多いので、100%自分の文章のみの純粋な単著としては、2021年の『平成史』以来、4年ぶりになる。

前から書いてきたとおり、ぼくなりに戦後80年、昭和100年を受けとめた著作だ。そのメッセージが伝わるように、今回のエピグラフは、精神科医の中井久夫から次のことばを借りた。

戦争を知る者が引退するか世を去った時に 次の戦争が始まる例が少なくない。

『戦争と平和 ある観察』増補版、8頁

そして(後で示すように)、本文で最初に引用するのは、戦後50年に際して歴史家の坂野潤治が述べた文章だ。この人については、先日、まさに眼前で進行中の「戦争」をめぐっても、noteでその知見を参照している。

2020年に亡くなった日本政治史の大家である坂野潤治氏は、たった1度の解散総選挙の見送りが「昭和史の決定的瞬間」になったと、示唆したことがある。……

1937年1月の挿話で、この後に有名な「宇垣内閣流産」が起きる。軍人ながら対ソ・対中開戦に否定的だったとされる宇垣一成が、陸軍の拒絶により組閣を阻止された事件だが、もし天皇の大命に加えて選挙で示された民意があったなら、情勢は変わっていたかもしれない。

強調とリンクを改変

ウクライナで「戦時下の大統領選」を見送り、支援する諸国がそれを是としたのは、賢明だったか。過去からの延長線の上で現在を捉える人には、昭和100年のいまこそ、参照されるべき戦前の日本史が生き生きと見えてくる。そのとき、歴史は死んではいない。