「飛行機が空を飛べる理由は、実は未解明だ」

ネット上でそんな話を聞いて驚いたことのある人は多いかもしれません。

でもちょっと待ってください。

私たちは学校で、飛行機の翼の形が空気の流れを変えて、上向きの揚力を生むと教わりました。

そして実際に、飛行機は毎日世界中の空を飛び回っています。

なのに、なぜ「未解明」だなんて言われるのでしょうか?

ここには、物理学という学問のある信念が関係しています。

今回は、科学の話題でたまに登場する「身近なその問題、今まで未解明だったの!?」となる理由を解説します。

目次

- 「理論がある」だけでは「解明」とは呼ばない

- じゃあ一般相対性理論はどうだったの?

「理論がある」だけでは「解明」とは呼ばない

身近な現象なのに、実は今まで未解明でした。

これは科学のニュースを聞いていると、割と高い頻度見かける話題です。

こうした表現を聞いたとき、多くの人が「え? それわかってなかったの?」と驚きます。

例えば、有名なのがタイトルにした「飛行機が飛ぶ理由は未解明」というものです。

しかしこれは、一般の人が思い浮かべる未解明とはちょっと意味が異なります。

物理学では、どんなに見事な理論を作っても、実験や観測でその正しさが確認されない限り、「解明された」とは言わないのです。

飛行機の揚力も、理論的にはきちんと説明できています。

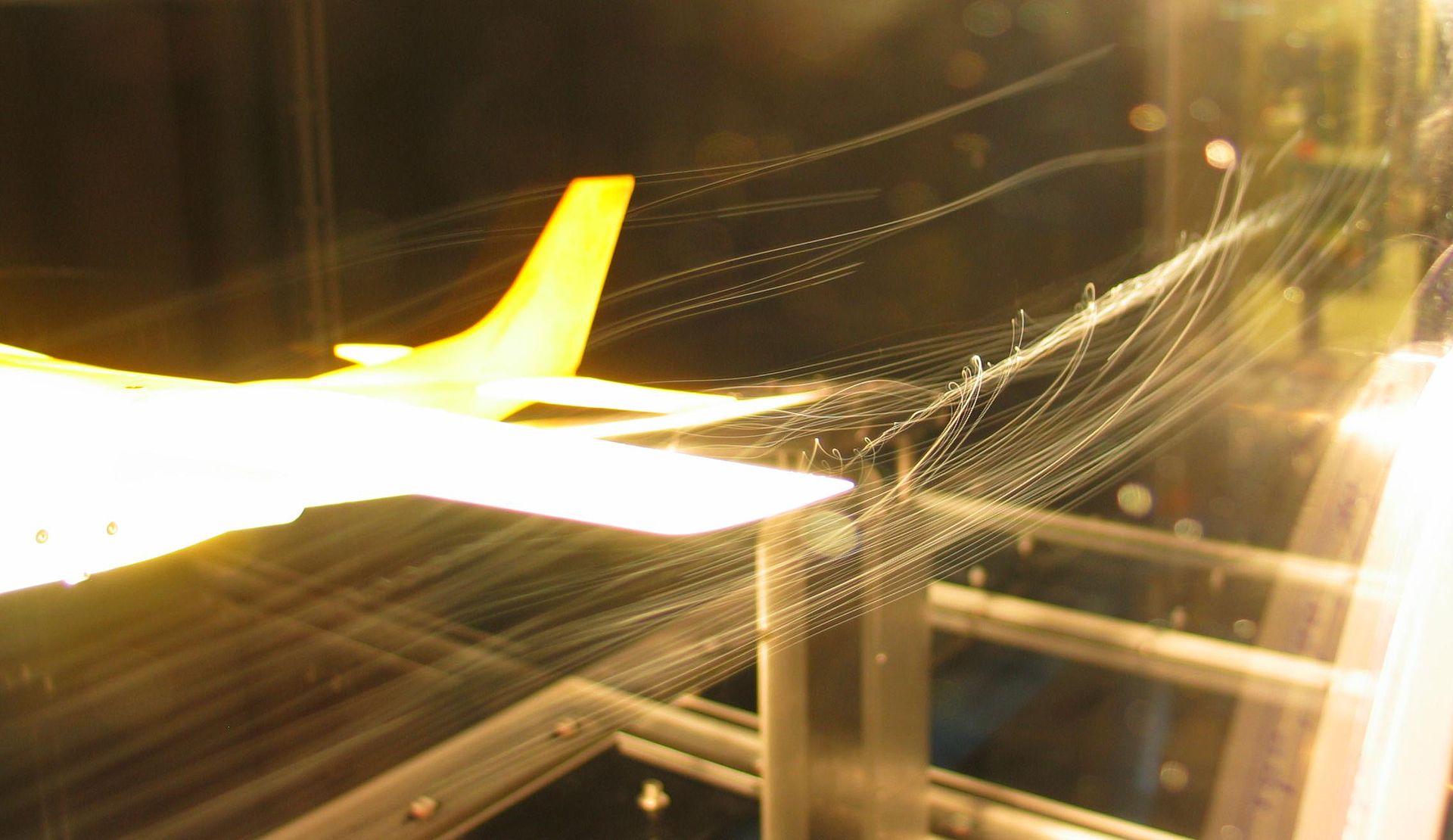

しかし、空気の流れは非常に複雑で、細かな部分まですべてを実験で追跡し、完全に再現するのは今も難しい問題です。

だから物理学者たちは、「飛行機が飛ぶ原理は理論的にはわかっているが、現実の世界で細部まで完全に実証されたとは言えない」と、慎重な表現を使います。

これが物理学的には「まだ解明されていない」という表現になるのです。

なぜ物理学はここまで厳しいのか?

それは、物理学が伝統的に現実を解き明かす学問という視点を重んじてきたからです。