ここで、自然な疑問が浮かびます。

もし私たちの体にも再生能力を引き出すスイッチがあるのなら、なぜそのスイッチは最初から“オン”になっていないのでしょうか?

現在、研究者たちが有力視しているのは、以下の4つの進化的仮説です。これらは単独ではなく、相互に補完し合う複雑な要因として働いたと考えられています。

哺乳類が再生能力を捨てた進化上の4つの理由

【仮説1】がんの抑制とのトレードオフ仮説

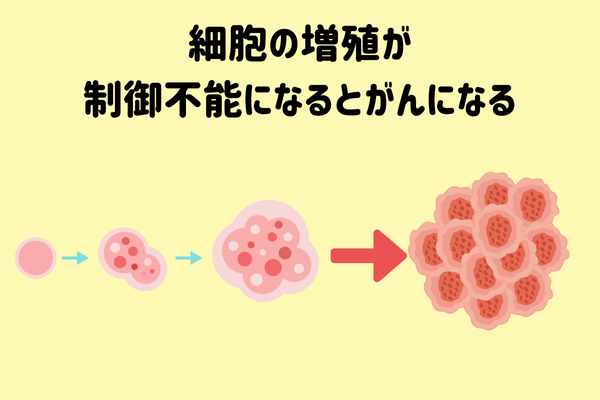

再生とは、損傷を受けた組織において細胞が活発に分裂し、新たな組織を形成する過程です。ところが、この細胞の活発な増殖は、制御が破綻すればそのまま“がん”に直結します。

実際、ヒトを含む哺乳類では、p53やRbなどのがん抑制遺伝子の働きが非常に強力で、細胞がむやみに分裂しないよう厳しく監視されています。

これは高寿命・高代謝・大型化した体の構造を維持する上で不可欠でしたが、その代償として、再生に必要な細胞分裂の柔軟性を失ったと考えられています。

一方、サンショウウオなど再生能力の高い動物は、がんになりにくいにもかかわらず、がん抑制のために哺乳類ほど強力な分子機構を持っていないことが報告されています。これは、彼らが“暴走しない再生”を実現する別種の制御系を持っている可能性を示唆していますが、その詳細はまだ完全には解明されていません。

これだけ聞くとサンショウウオの方が優れた生命に感じますが、ただ、ここには体の構造の単純さが関係している可能性が指摘されています。

両生類や爬虫類に比べて、哺乳類は臓器の構造や機能がはるかに複雑で、神経系も高度に発達しています。たとえば、人間の脳は数百億の神経細胞から成り、複雑な記憶や感情、行動を制御しています。一方で、サンショウウオなどは神経系が比較的シンプルで、臓器の層構造や細胞の種類も少ない傾向があります。

このような構造の違いは、再生においても大きな意味を持ちます。シンプルな構造であれば、失われた部分をある程度“テンプレート”のように再現することが可能ですが、複雑な構造になると、再生過程でほんのわずかな誤差が致命的な機能不全につながる恐れがあります。