手形は民間の世界が生み出した紙幣である。それが消滅しても、その発展型である中央銀行券は様々な理由で存在し、一定の機能を持ち続けるが、その信用貨幣としての性質は薄められ、純然たる国家紙幣になっていく。

この現象は資本主義の国家化・・・という大きな潮流の一現象とみることができる。

紙→電子という技術的進歩による流れに乗って、むしろその流れに先行して手形の廃止は進行した。今回の法改正は現実の追認であり、資本主義という大きな器からみれば局所的現象にも見える。しかし、その質的な意味は認めなければならない。

【追記】

日本の約束手形の隆盛は、日本の中小企業世界という先進国の中では独特のムラ社会が生み出した。

それが普及するにつれて、経済用具の多くがそうであるように、濫用・悪用も避けられない。融通手形、銀行が貸出をするときに社長に個人的に裏書に書かせる担保としての約束手形、そして、冒頭に触れた大企業がその下請けに渡す、いじめ手形。だから、これらの手形が法律で排除されるのは正当だ。しかし、ムラ社会が生み出した伝統が一緒にすべて否定されるとなると問題が生じるかもしれない。

手元に現金がなく、約束手形を出さなければならないという状況は中小企業世界ではむしろ日常なのだ。“でんさい”があるといっても、すぐにそれになじめるわけでもないし、債務者の同意をとれるとも限らない。紙の廃止が中小企業の決済環境の悪化を招かないように何らかの過渡的な措置はぜひとも必要である。

【補論】

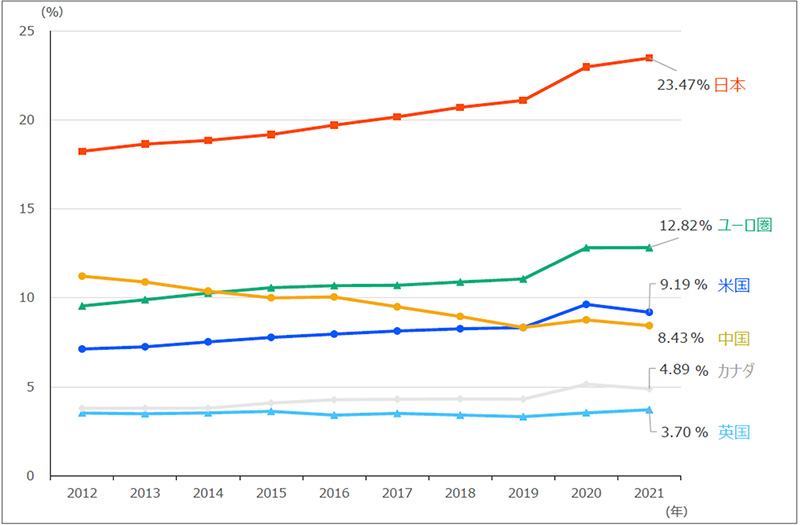

日本の政府が、正面から手形法の議論をしないで、下請法の改正で紙の手形の廃止を急いだのには背景がある。それは先進諸国に比べてキャシュレス化が遅れているからである。それは 図2に明らかである。通貨、それは日本銀行券と鋳貨の合計だが、金額でみればほとんどが日銀券である。

図2 主要国の通貨流通高の名目GDP比 出典:「我が国の通貨と決済を巡る現状」P.18(2023年4月、財務省)