地球と人工衛星の間を光速近くで飛び回る量子ビットが、お互いもつれ合い、地球上では考えられない時間感覚で情報を処理する――そんな未来があり得るわけです。

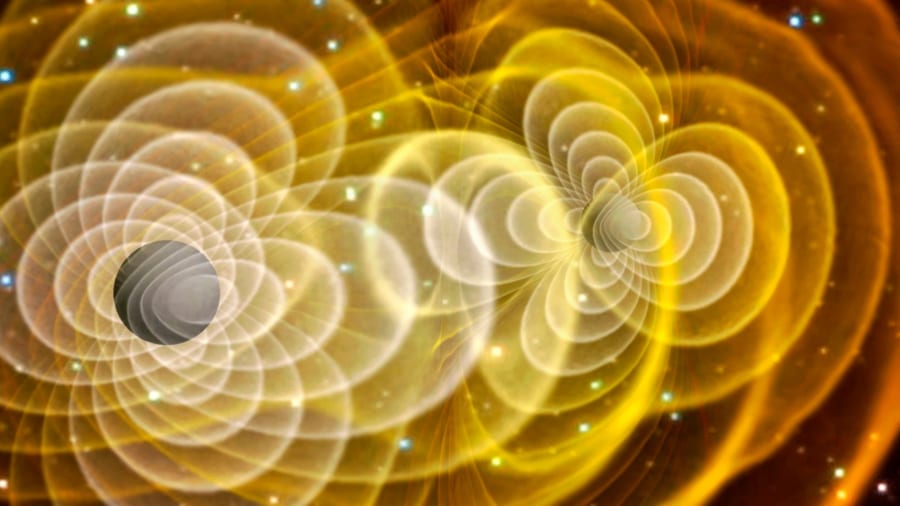

さらに、いずれはブラックホールや重力の強い場所での「一般相対性理論」を組み合わせることで、「重力を使った量子計算」というSFすらも視野に入ってきます。

つまりこの研究は、量子力学×相対性理論という、ふだんは交わりにくい分野を大胆に結びつけ、「実は相対論的な効果を使っても普遍的な量子計算ができるよ」と示した一大チャレンジです。

そう聞くと、どこか絵空事のように思えますが、シミュレーション結果はかなりリアルで、実際に動作しうる可能性を指し示しています。

量子コンピューターは、量子ビット同士の相互作用を利用して従来のコンピューターにはない並列的・高速な演算を可能にする「次世代の計算機」として大きな注目を集めてきました。

一方、アインシュタインの特殊相対性理論では、高速で運動する観測者(あるいは物体)にとって「時間」や「空間」が変化するというユニークな現象が示されています。

通常、量子計算と相対性理論はまったく別の文脈で研究されてきましたが、ここ数年の技術発展により両者を融合する必要性が高まってきたのです。

その背景の一つが、人工衛星などを使った大規模な量子ネットワークの構想です。

宇宙空間を飛ぶ衛星間で量子ビットを送受信するとなれば、否応なしに相対論的な速度(光速に近い移動)を考慮しなければなりません。

「高速で動く量子ビットが、計算にどんな影響を与えるのか」を探求するのは自然な流れと言えるでしょう。

実は、相対論的な環境で量子ビットを扱う「相対論的量子情報」という分野自体は、これまでも小規模な理論研究が行われていました。

例えば、加速運動する量子ビット(Unruh-DeWitt検出器モデル)が真空の量子ゆらぎから粒子を“引き出す”ことで、他のビットと間接的に相互作用を起こす可能性がある、という報告もあります。