しかし得られる雇用は限定的で、逆に原材料コストの上昇によって他産業の雇用が減ってしまう恐れがあります。実際、2018年の関税は製造業の雇用を減少させ、最大7万5千の職が失われたとの研究があります。

つまり高関税で「雇用回復」を狙っても、他部門の雇用をより多く失いかねません。

次に「高関税で自給自足の経済が実現する」という説です。輸入が減れば国内で全てを生産できるようになる、という期待ですが、経済はそう単純ではありません。

過度な保護は逆に経済の停滞を招きます。例えば自由貿易を取り入れた韓国は大きく成長した一方、外部と遮断された北朝鮮は停滞しています。

完全な自給自足は理想論であり、関税で輸入を締め出しても国内で賄えない分は他国からの調達に置き換わるだけで、「自給経済」にはなりません。

また「関税収入で財政が潤う」という主張もあります。

確かに関税は国庫に入る収入になりますが、実際に負担するのは米国の輸入業者(最終的には消費者)です。

さらに国庫に入った関税収入も、貿易戦争で打撃を受けた国内産業への補助に消えてしまいます。

トランプ政権下では対中関税による税収の92%が、報復関税で損失を被った米国農家への補填に充てられたと報告されています。関税で財政が豊かになるどころか、その大半が国内被害の穴埋めに回ったのです。

最後に「高関税をかければ相手国は必ず譲歩する」という期待についてです。

しかし現実には相手も対抗措置で応酬し、簡単には譲歩しません。米中貿易戦争でも、中国は高関税に対して報復関税で応じ、米国に大きな譲歩は引き出せませんでした。

相手国も自国産業を守るため強硬姿勢を取りがちです。「関税をかければ相手が折れる」というのは、楽観的すぎる見方と言えるでしょう。

ではこれらのよく言われる噂が本当ではないとしたら、アメリカが高関税政策をとる本当の理由とは何なのでしょうか?

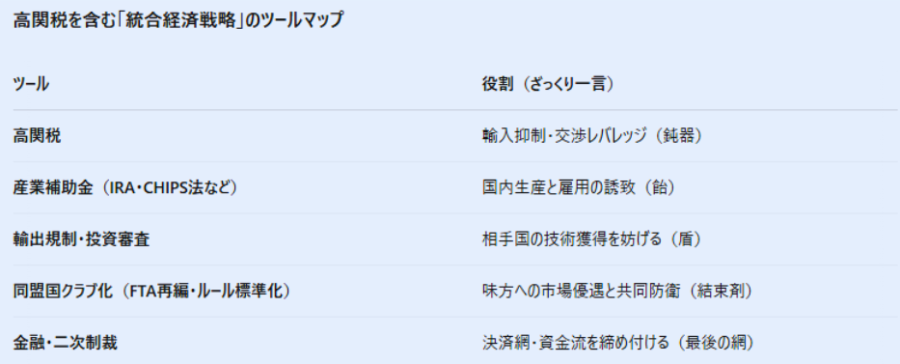

その答えは統合戦略にありました。

セクション5:統合戦略のツールとしての高関税