アメリカの製造業雇用が減少してきた背景には、自動化技術の進歩や労働者の技能ミスマッチなど複雑な要因が絡んでおり、「関税を上げれば昔の雇用がそのまま戻る」わけではありません。

たとえ工場が戻ってきても、多くの場合はロボットやAIが生産を担うため、新たな雇用創出に直結しにくいのが実情です。

4)国際協調の問題 — 単独での強行策はリスクが大きい

高関税を乱発すれば、WTO(世界貿易機関)のルールとの齟齬や、同盟国との摩擦を生み出します。

実際、アメリカが「安全保障」を理由に鉄鋼関税を発動した時、EUやカナダなどは対抗措置を打ち出し、WTOへの提訴も相次ぎました。

アメリカとしては孤立を深める形となり、最終的には他の外交手段や同盟国との協調を無視できなくなったのです。高関税だけに頼るのは、国際的な正当性や支持を失うリスクが高いとも言えます。

こうした限界を踏まえると、アメリカが高関税を導入したのは、「自国の産業と雇用を守り、国際的な主導権を取り戻す」という壮大な目的の一端ではありますが、実際には強固な国内経済力と同盟国との連携が不可欠であり、それでも数多くの副作用に見舞われるリスクが高いことがわかります。

現在も米中間の対立は続いていますが、それと並行して、世界各国ではサプライチェーンの見直しや経済安全保障への取り組みが進んでいます。高関税はあくまで「問題解決の選択肢の一つ」にすぎず、長期的にはより包括的かつ国際協調を伴ったアプローチが欠かせない時代になっていると言えるでしょう。

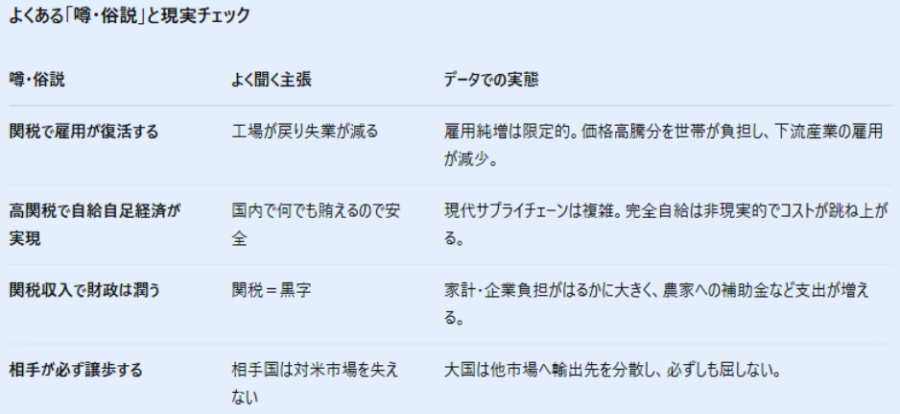

セクション4:よく言われている関税の噂は真実か?

高関税には様々な「効果がある」という噂や説が流布していますが、それらは必ずしも現実と一致しません。本節では代表的な説を取り上げ、その真偽を検証します。

「関税で国内の雇用が戻る」という主張です。確かに関税で輸入品が割高になれば国内生産に有利に働き、一部の雇用増につながる可能性はあります。